SBI証券には、取引手数料の安さや豊富な銘柄数、豊富なIPO実績など複数のメリットがあります。一方で、アプリが細分化されていて使いづらい、システムメンテナンスの頻度が高いといったデメリットを気にする人もいます。

メリット・デメリットの双方を理解したうえで、SBI証券の利用の是非を判断しましょう。今回の記事では、SBI証券のメリット・デメリットや口コミ、おすすめな人などを紹介します。資産運用に利用する証券会社を探している人は、ぜひ参考にしてください。

\さまざまな取引の手数料が無料!/

- 取引手数料の安さ、取扱銘柄の多さ、豊富なIPO引受実績などさまざまなメリット

- システムメンテナンスの多さやアプリの使いづらさなどがデメリットに

- OliveやSBI新生銀行との連携に対して良い口コミが見られる

- メンテナンスの頻度の多さや単元未満株のリアルタイム取引ができない点に対して悪い口コミが見られる

- SBI証券以外なら楽天証券やマネックス証券がおすすめ

SBI証券のメリット

SBI証券は、次のように多数のメリットがあります。

以上のメリットについて、詳しく紹介していきます。これらのメリットに魅力を感じる人は、ぜひSBI証券を利用して資産運用を行いましょう。

取引手数料が安い

SBI証券は、次のとおり取引手数料が安いのが特徴です。

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJeスマート証券 (旧auカブコム証券) |

|

| 新NISA 取引手数料 |

無料※1 | 無料※1 | 実質無料 (キャッシュバック方式) |

無料 |

| 課税口座日本株 | 無料 | 無料 | 55円~ (取引毎手数料コースの場合) |

0円~ (1日定額手数料の場合) |

| 課税口座米国株 | 無料 | 無料 | 約定代金の約0.495%(税込)※2 | 約定代金の約0.495%(税込)※2 |

| 投資信託 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 課税口座米ドル為替手数料 | 無料 | 無料 | 米ドル 買付:無料 売却:1米ドルあたり25銭 |

買付:1米ドルあたり20銭 売却:1米ドルあたり20 |

※2)0~22米ドル(税込)

そもそもネット証券は、全般的に手数料が安いのが特徴で、例えば新NISAの取引では日米株や投資信託などの取引手数料が各社とも無料です。

さらにSBI証券では「ゼロ革命」を始めてから、日米株の取引手数料や米ドルの為替手数料も無料となっています。SBI証券を利用すれば、新NISAと課税口座双方において低コストで資産運用ができます。

\さまざまな取引の手数料が無料!/

投資信託の取扱銘柄数が多い

投資信託の取扱銘柄数が多いこともSBI証券の特徴です。ネット証券各社の投資信託の銘柄数は、次のとおりとなっています。

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 | |

| 投資信託全体 | 2,557本 | 2,578本 | 1,783本 | 1,993本 |

| NISAつみたて 投資枠銘柄数 |

250本 | 241本 | 234本 | 239本 |

| NISA成長投資枠銘柄数 | 1,306本 | 1,311本 | 1,200本 | 1,140本 |

SBI証券は、投資信託全体の銘柄こそ楽天証券にわずかにおよびませんが、2,500本を超える豊富なラインナップのなかから投資できます。

さらにNISAの成長投資枠・つみたて投資枠については、今回紹介する証券会社のなかで銘柄数が最多です。NISAにおいて投資信託を売買しようと考えている人にとっては、特におすすめの証券会社です。

NISAでインデックスの投資信託に投資しようと考えている人は、こちらの記事も参考にしてください。

インデックス投資とは?投資信託との違いやメリット・デメリットを解説

\投資信託の取引銘柄数が豊富!/

三井住友カードでのクレカ積立でポイント還元

クレカ積立を活用すると最大3%の魅力的なポイントを獲得できることもSBI証券のメリットといえます。

クレカ積立とは、毎月の積立投資をクレジットカード決済で行うものです。買付時に証券口座に資金を入金しておく必要がなく便利な投資手法の一つといえます。

ネット証券各社では、クレカ積立を設定すると所定のポイントが手に入ります。そのポイント還元率は、証券会社と利用するカード、毎月の積立額などで異なり簡単にまとめると次のとおりです。

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 | |

| 利用できる主なクレジットカード | 三井住友カード | 楽天カード | マネックスカード/ dカード |

au PAY カード |

| ポイント還元率 | 0~3.0% | 0.5~2.0% | 0.2~3.1% | 0.5~1.0% |

SBI証券では、三井住友プラチナプリファードカードなどの上位カードでクレカ積立を設定すると、そのカードの年間利用額が500万円を超える場合、毎月積立額の3%のVポイントが還元されます。ほかの証券会社と比べても上位カードの還元率が高水準なのが特徴です。

なお年間のカード利用額が10万円未満の場合、カードの種類によってはポイントが付与されないので注意しましょう。クレカ積立を活用した投資については、こちらの記事も参考にしてください。

クレカ積立を還元率・対象カード・貯まるポイントから比較

\クレカ積立で最大3%還元!/

ポイントでさまざまな資産に投資可能

SBI証券は、ためたポイントを連携して、さまざまな資産へ投資が可能です。SBI証券では、クレカ積立でVポイントをためられますが、Pontaポイントを連携して投資に充当することもできます。

購入できるのは、日本株と投資信託でどちらも積立投資に利用可能です。ネット証券各社では、次のようなポイント投資に対応しています。

| 証券会社 | 対応ポイント | ポイント投資ができる資産 |

| SBI証券 | Vポイント、Pontaポイント | 日本株・投資信託 |

| 楽天証券 | 楽天ポイント | 投資信託・日本株 米国株・バイナリーオプション |

| マネックス証券 | マネックスポイント | 投資信託 |

| auカブコム証券 | Pontaポイント | 単元未満株・投資信託 |

ポイントを活用して、現金を使わずに投資信託や日本株への投資が可能です。ポイント投資をうまく活用すれば、効率よく投資資産を増やせるでしょう。

\Vポイントで日本株に投資できる!/

IPOの実績が豊富

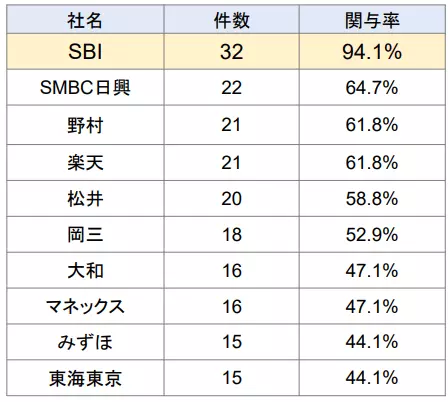

SBI証券は、IPO実績も豊富です。ネット証券4社の2024年上半期のIPO引受実績は、以下のとおりです。

2024年上半期のIPO引受実績は、SBI証券トップです。関与率は94%と高水準で、ほとんどの国内新規上場銘柄に応募する機会があった計算です。

IPO投資では、基本的に抽選に当選した人だけが新規上場の株式に投資できます。IPO投資の機会を増やすためには、できるだけ多くの銘柄に応募するのが得策です。そのためSBI証券のように実績数が多い証券会社を利用してチャンスを増やすのがよいでしょう。

SBI証券でのIPO投資は、こちらの記事も参考にしてみてください。

SBI証券のIPOは取扱数が業界最多!特徴や買い方を紹介

\IPOの引受実績が国内No1!/

S株なら1株単位で売買できる

SBI証券には「S株」という単元未満株制度があります。通常日本で株式を売買する単位は、100株単位となるため、例えば1株あたりの株価が1,000円の銘柄であれば最低10万円(1,000円×100株)の投資資金が必要です。

S株は、主要な日本株を1株単位で購入できるサービスです。S株を活用すれば、数百円程度から株式投資ができます。

また、まとまった資金がある人は、より多くの銘柄に分散投資することも可能です。SBI証券は、S株の取引手数料が無料なのでコストをかけずに日本株を少額から売買できます。

\S株で少額から日本株に投資できる!/

SBI新生銀行を利用すると預金金利が優遇

SBI証券は、SBI新生銀行と提携していて利用すると現金管理がより便利でお得になります。

SBI新生銀行は、SBI証券の総合口座とリアルタイムでの入出金が可能です。入出金のタイムラグがないぶん、より一層柔軟に証券の売買ができるようになります。

またSBI証券とSBI新生銀行の双方に口座を持つと円普通預金金利が年0.3%(税引前)に優遇されます。さらに米ドル円の為替手数料が6銭(片道)となるため、外貨預金も低コストで実行できるのが特徴です。

セブン銀行ATMなどの提携ATM手数料がいつでも無料、他行宛ネット振込手数料も月10回無料となるため、現金の出し入れにもコストをかけずに済みます。

SBI新生銀行では、当面の間キャッシュプレゼントプログラムを行っています(2025年1月13日時点では期限の明記なし)。エントリーのうえ1,000円以上の入出金を行うと毎月抽せんで1,000円がもらえるチャンスがあります。このように証券投資・資金管理の点で複数のメリットがあるのが特徴です。

海外株式の取り扱いが豊富

SBI証券では、9ヵ国の海外株を取り扱っています。

| 証券会社 | 取り扱う海外株 |

|---|---|

| SBI証券 | 9ヵ国(米国、中国、韓国、ロシア※、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア) |

| 楽天証券 | 6ヵ国(米国、中国、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア) |

| マネックス証券 | 2ヵ国(米国、中国) |

| auカブコム証券 | 1ヵ国(米国) |

※2025年1月20日時点でロシア株は売買停止中

SBI証券では、米国株に加えて東アジア、東南アジアの計8ヵ国の株に投資ができます。(ロシア株が売買停止のため)N ISAの成長投資枠を活用した投資も可能です。投資信託で運用会社任せにするのではなく、自分で魅力的な国や銘柄を指定して投資したい人は、ぜひSBI証券を活用してください。

海外株のなかで特に日本の投資家が多い米国株については、こちらの記事も読んでみてください。

米国株を長期保有するときのおすすめ銘柄を紹介|証券会社や投資するときのポイントも

\海外株の取扱国数が豊富!/

SBI証券のデメリット

SBI証券には、次のようなデメリットがあります。

SBI証券の利用を検討している人は、デメリットも理解しておきましょう。

アプリが細分化されていてわかりづらい

SBI証券は、投資する商品ごとに複数のアプリがあります。

【SBI証券のアプリの例】

| アプリ名 | 主な機能 |

|---|---|

| SBI証券 株 アプリ | 日本株の情報収集や売買 |

| かんたん積立 アプリ | 投資信託の積立投資やポートフォリオ管理 |

| SBI証券 米国株 アプリ | 米国株の情報収集や売買 |

| SBI証券 FXアプリ | FXのマーケット情報収集や売買 |

| SBI証券 先物・オプションアプリ | 先物やオプションのマーケット情報収集や売買 |

このように機能別に細かく細分化されています。特定資産の売買を中心的に行う人にとっては、使いやすいかもしれませんが、さまざまな資産へ分散投資すると管理が煩雑化します。

さらにアプリだけで全資産を網羅的に管理できるわけではありません。例えば米国以外の海外株やセキュリティトークンなどアプリで売買できない資産もあります。これらの資産を保有すると結局は、Webサイトで資産管理するしかありません。

売買資産によって異なるプロセスで取引を実行しなければならないので、煩雑さを感じる人もいるでしょう。

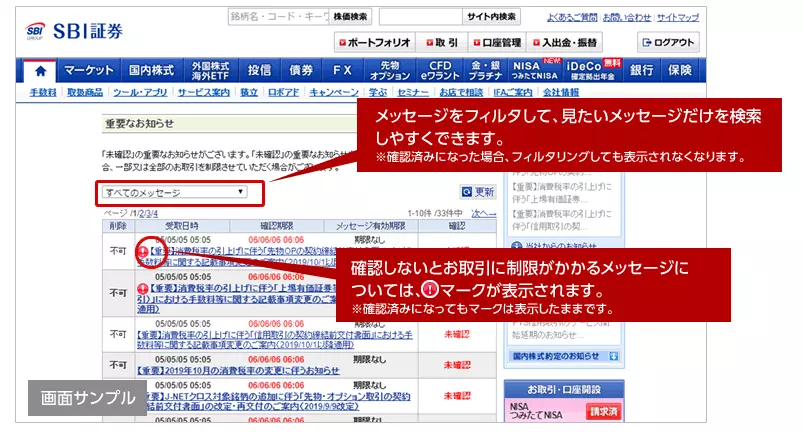

取引画面が見づらい

感じ方は人それぞれですが、SBI証券の取引画面はトップ画面から残高などが閲覧できないため「見づらい・使いづらい」と感じる可能性があります。SBI証券のログイン後のトップ画面は、次のように「重要なお知らせ」のみが表示される構造です。

各資産の売買や資産状況のチェックは、上段のツールバーからアクセスしなければなりません。項目数が多く取引に不慣れな人は「手間がかかる」と感じるときもあるでしょう。

例えば楽天証券は、トップ画面ですぐに現状の資産額をチェックできます。また中段には、目的ごとに主要なページへの遷移先やよくあるお問い合わせが集約されているため、初心者でも利用しやすいでしょう。

IFAの手数料が割高

SBI証券は、取引方法次第でIFA(独立資産アドバイザー)の利用手数料が割高になる場合があります。IFAとは、証券を販売する金融機関には所属せずに独立した立場から資産運用のアドバイスをする職業のことです。主要ネット証券の一部では、IFAのアドバイスをもとに資産運用するサービスを行っています。

IFAは、ビジネスの一環として資産運用アドバイスを行っているため、利用すると手数料がかかります。手数料体系には、メニューが複数あって複雑な場合もありますが、SBI証券や楽天証券、マネックス証券で各資産をIFA経由で売買する場合、最安となる売買手数料は次のとおりです。

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | |

| 日本株 | 900円 | 0円 | 2,500円 |

| 米国株 | 25米ドル~ | 0米ドル~ | 100米ドル~ |

| 投資信託 | 0円~ | 0円~ | 0円~ |

※すべて税抜き

並べてみると特に楽天証券と比べて割高となっています。楽天証券では「株式⼿数料 コースC」を選択すると日本株の現物・信用取引が販売手数料0円となるため、低コストでIFAの運用サポートを受けられるのが特徴です。

システムメンテナンスが多い

SBI証券では、しばしばシステムメンテナンスが入ります。ネット証券は、サービスを適正に維持するために定期的なメンテナンスが欠かせません。特にSBI証券では、サービスごとに時間帯の異なる定期メンテナンスが行われていて、その種類は多岐にわたります。代表的なメンテナンスを例示すると次のとおりです。

| 対象 | 時間帯 |

|---|---|

| 全チャネル | 日曜日13~18時 |

| 国内株式メインサイト全板®サービス | 日曜日19~20時 (うち10分程度) |

| 投資信託の積立設定 (新規・変更・解除) |

営業日23時50分~翌日2時30分ごろ 土日祝日23時50分~翌日0時30分 |

| 米ドル、香港ドル、豪ドル等多数の通貨 | 毎日19~19時30分 【夏時間】:月曜日6時30分~7時、火~土曜日5時30分~6時 【冬時間】:月~土曜日6時30分~7時 |

| 新発債券 (全通貨) |

毎日19~19時15分ごろ |

このほかに即時入金サービスや口座管理メニューなども、それぞれに細かく定期メンテナンスのスケジュールが設定されています。さまざまなメニューを利用する人にとっては、頻繁にメンテナンスが行われている印象を受けるでしょう。

また臨時メンテナンスも高頻度で実施されます。例えば2025年1月20日時点では、次のようなメンテナンスが行われていました。

| 予定時間 | メンテナンス対象 |

|---|---|

| 2025年 1月17日(金) 19~20時 |

・メインサイト:積立設定・変更・解除の利用不可) ・かんたん投資サイト:利用不可 ・かんたん積立アプリ:利用不可 |

| 2025年 1月18日(土) 6時30分~19時 |

・FX:利用不可 |

| 2025年 1月18日(土) 12~17時 |

・HYPER SBI2:利用不可 |

| 2025年 1月19日(日) 0~6時 |

・SBI証券 かんたん積立アプリ:一部機能が利用不可 |

| 2025年 1月19日(日) 0~8時 |

・メインサイト:一部機能が利用不可 ・口座開設:一部機能が利用不可 ・入出金と振替:一部機能が利用不可 |

このときにも一部または全機能が使用できない可能性があり、不便を感じる場合があるでしょう。

SBI証券の口コミ

SBI証券の良い口コミと悪い口コミを主にSNSを参考にしてまとめました。口座開設を検討するうえでの参考にしてください。

SBI証券の良い口コミ

SBI証券の良い口コミとしては、次のようなものが見られました。

- Olive活用でさらに便利でお得

- SBI新生銀行を利用すれば自動的にダイヤモンドステージに

- ベトナム株に投資できる

- 投信マイレージポイントがある

Oliveとは、三井住友フィナンシャルグループ系+SBI証券の統合的な金融サービスです。クレジットカードの管理が楽になるだけでなくSBI証券以外も含めたさまざまなポイント還元、三井住友銀行の振込手数料やATM利用手数料の無料化といった多数の特典があります。

三井住友フィナンシャルグループ系列のサービスとSBI証券を利用する人にとってはメリットが大きいといえるでしょう。

SBI新生銀行とSBI証券の双方に口座を持つと自動的にSBI新生銀行の「ダイヤモンドステージ」になります。先述したように普通預金金利の優遇や他行あて振込手数料の無料化(月10回まで)など多数の特典が魅力です。

またベトナム株の「高配当株」に投資できる点を評価する声もありました。主要なネット証券でベトナム株に投資できるのは、SBI証券のみです。

投資信託へ投資する人にとっては「投信マイレージポイント」も魅力の一つ。このサービスは、投資信託を保有していると保有残高に応じて毎月ポイントが付与される仕組みです。付与率は、銘柄によって異なり最大で年率0.25%のポイントが付与されます。

投資信託を保有しているだけでポイントが増える点に魅力を感じている人もいるようです。

\Oliveでクレジットカード、銀行預金がさらに便利でお得に!/

SBI証券の悪い口コミ

SBI証券の悪い口コミとしては、次のようなものが見られました。

- メンテナンスの頻度が多い

- S株でリアルタイム取引ができない

- Webサイトが使いにくい

メンテナンス頻度の多さを指摘するコメントが複数見られました。多種多様な資産を運用していると「毎日のようにメンテナンスがある」と感じる人もいるようです。そのほか、S株でリアルタイム取引ができない点を指摘する意見も見られます。

単元未満株取引ができる「S株」は、発注タイミングに応じて前場・後場の始値もしくは大引けに成行で約定するサービスです。単元株の取引のように指値やリアルタイム取引ができないことをデメリットと感じる人もいます。

またWebサイトの使いにくさは、継続的に指摘されています。いくどかのシステム改修によりサイトの見た目や機能は変更されていますが、「依然として使いにくい」と感じている人が少なからずいるようです。

SBI証券の悪い口コミについては、楽天証券と比較した意見が多く見られました。悪い口コミで指摘された点が気になる人は、楽天証券と比較したうえで利用する証券会社を選ぶことも選択肢の一つです。

SBI証券はどんな人におすすめ?

次のような考えやニーズを持つ人には、SBI証券が特におすすめです。

新NISAを活用してさまざまな資産に投資したい人

新NISAを軸にしてさまざまな資産に分散投資したい人は、SBI証券がおすすめです。SBI証券であれば多様な資産や銘柄のなかから柔軟に投資銘柄を選べます。投資信託については、成長投資枠・つみたて投資枠双方の取扱銘柄が豊富です。

また海外株も銘柄数や取扱国数が多く、自由度高くポートフォリオを組めるのが魅力といえます。例えば米国株では5,393銘柄(2025年1月20日時点)に投資ができますし、東南アジアや東アジアの株も取り扱っています。

SBI証券でのNISA投資の魅力については、こちらの記事も参考にしてみてください。

SBI証券と松井証券どっちがいい?NISAやiDeCoなど目的別に比較

手数料を徹底的に抑えたい人

新NISAと課税口座双方の手数料をできるだけ抑えたい場合は、SBI証券がおすすめです。SBI証券では、まず新NISAの取引において日米株、投資信託の売買手数料が無料で、さらに米国株については為替手数料も無料となっています。米国以外の海外株式へ投資しない限りは、売買・為替手数料を一切かけずに投資が可能です。

また課税口座についても「ゼロ革命」の導入により日米株の売買手数料や米ドル為替手数料が無料になっています。ほかのネット証券では、新NISAでの取引手数料は無料でも課税口座では売買手数料がかかる場合があります。課税口座も含めるとSBI証券は、手数料の面でさらに優位性といえるでしょう。

\コストを抑えて投資するなら!/

クレカ積立でポイントをためたい人

クレカ積立でのポイント還元を重視する場合は、SBI証券が選択肢に入ります。三井住友カードプラチナプリファードなどの上位カードでクレカ積立をできる人であれば、ポイント還元率を高めることが可能です。

SBI証券のクレカ積立は、還元率がクレジットカードによって異なり、さらに年間カード利用額に比例することが特徴です。還元率を高めるためには、上位カードの利用かつ積極的に日々の買い物でクレジットカードを利用する必要があります。日常からカードをよく利用する人におすすめです。

クレカ積立に関しては、次の記事も参考にしてください。

クレカ積立を還元率・対象カード・貯まるポイントから比較

預金口座もあわせて検討している人

証券口座と一緒に普段使いする預金口座も検討している人にもSBI証券がおすすめです。SBI証券とSBI新生銀行を一緒に利用すると証券の入出金が楽になるだけでなく、普通預金金利が0.3%(税引き前)となるなどさまざまなメリットがあります。

他行あての振込手数料も10回まで無料なので、振り込み利用時にもコストをかけずに済ませることができるでしょう。一緒に利用する金融機関を整えてしまえば、現金管理と証券での資産運用が一気に効率化できます。

「普段使いの預金口座が明確になっていない」「口座変更に抵抗がない」という人は、SBI証券・SBI新生銀行の組み合わせを実践するのがおすすめです。

海外株にも投資したい人

海外株に積極的に投資したい人にもSBI証券がおすすめです。SBI証券は、米国株の手数料が売買手数料・為替手数料ともに無料となっていて、さらに取扱銘柄数も5,000銘柄超と豊富です。

また米国株以外にも8ヵ国の海外株を取り扱っていて、これは主要ネット証券(楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券)のなかで最多となっています。コストを抑えつつ多様な海外株に投資したいと考えている人は、ぜひSBI証券を利用しましょう。

米国株投資については、こちらの記事も参考にしてみてください。

米国株で手数料負けしない証券会社はどこ?徹底比較でおすすめを紹介

SBI証券以外はどんな証券会社がおすすめ?

SBI証券以外の証券会社を選ぶ場合は、次の証券会社がおすすめです。

いずれもSBI証券と同じくらい便利な証券会社なので、ぜひ比較検討してみてください。

楽天証券

| 投資信託取扱本数 | 2,578本 |

|---|---|

| うちNISA つみたて投資枠 |

241本 |

| うちNISA 成長投資枠 |

1,311本 |

| NISAの売買手数料 | 日米株・投資信託で無料 |

| 日本株手数料 | 無料 |

| 米国株手数料 | 約定代金の0.495%(税込) ただし0~22米ドル(税込) |

| 米ドル為替手数料 | 0銭~ |

| クレカ積立 ポイント還元率 |

0.5~2.0% |

※2025年1月20日時点

楽天証券の投資信託の取扱銘柄は、SBI証券に匹敵するほど豊富です。課税口座では、2,500本以上の銘柄から選べます。またNISAの取扱銘柄数もつみたて投資枠、成長投資枠共に豊富です。投資信託を活用して国内外のさまざまな市場へ投資ができます。

さらに手数料の安さも楽天証券の強みの一つ。NISAでは、米国以外の海外株式の売買を除いてすべての売買手数料が無料です。

同社では、米ドルのリアルタイム為替取引の手数料もかからないため、NISAでの米国株取引については、売買時に手数料を全く払わずに投資できます。また「ゼロコース」により課税口座の日本株取引も手数料が無料です。

楽天証券では、楽天カードで投資信託のクレカ積立ができ、楽天ポイントの還元を受けられます。信託報酬のうち楽天証券が受け取る部分となる「代行手数料」が年率税込0.4%以上であれば、還元率は常に年率1%以上です。

| カード種類 | 代行手数料 | |

|---|---|---|

| 年率0.4% (税込)以上 |

年率0.4% (税込)未満 |

|

| 楽天 ブラックカード |

2% | |

| 楽天 プレミアム カード |

1% | 1% |

| 楽天 ゴールドカード |

0.75% | |

| 上記以外の楽天カード | 0.5% | |

普段から楽天ポイントをためている人には、特におすすめの証券会社です。楽天証券の特徴については、こちらの記事もあわせて参考にしてください。

楽天証券の評判は悪い?口コミやデメリットと向いてないタイプとは?

\楽天ポイントユーザーにおすすめ!/

マネックス証券

| 投資信託取扱本数 | 1,783本 |

|---|---|

| うちNISA つみたて投資枠 |

234本 |

| うちNISA 成長投資枠 |

1,200本 |

| NISAの売買手数料 | すべて無料 |

| 日本株手数料 | 最低55円~ (取引毎手数料コースの場合) |

| 米国株手数料 | 約定代金の0.495%(税込) ただし、0米ドル~22米ドル(税込) |

| 米ドル為替手数料 | 円→米ドル:0銭 米ドル→円:25銭 |

| クレカ積立 ポイント還元率 |

0.2~3.1% |

※2025年1月20日時点

マネックス証券は、NISAでのすべての投資銘柄の売買手数料が無料です。(キャッシュバック方式もあるため厳密には実質無料)特に中国株の売買手数料まで無料なのは、マネックス証券ならではの特徴といえます。米ドル円の為替手数料については、買付時(円→米ドル)が無料のため、コストを抑えた外国株投資が可能です。

またマネックス証券では、マネックスカードとdカードの2種類のクレカ積立に対応しています。マネックスカードおよびdカードでのクレカ積立の還元率は、次のとおりです。

dカード(一般)、マネックスカードのどちらも年会費無料のカードですが、積立金額が5万円以下の場合は還元率が1.1%と高水準なのが特徴です。

さらにdカードの上位カード「dカード PLATINUM」でクレカ積立をするとキャンペーンを除いても最大3.1%のポイント還元を受けられます。

「dカード PLATINUM」は、年間のショッピング利用額に応じてポイント還元率がアップする仕組みなので、クレジットカードの利用額が多い人は、より一層お得に投資ができます。

マネックス証券の特徴については、こちらの記事も参考にしてください。

マネックス証券のメリットとは?ドコモとの提携によるメリットも解説

\dカードでのクレカ積立で最大還元率3.1%!/

SBI証券の特徴を活かして効率よく投資を進めよう!

SBI証券は、豊富な取扱銘柄数や魅力的なクレカ積立のサービス、取引手数料の安さなどが特徴です。またSBI新生銀行を利用すれば現金の運用も効率化が期待できます。海外株の取扱国が9ヵ国と多いため、海外の個別株を積極的に投資していこうと考えている人にもおすすめです。

一方、システムメンテナンスの多さやアプリ・Webサイトの使いづらさは課題となります。これらのデメリットを踏まえてもなおメリットのほうが大きいと感じる人は、ぜひSBI証券で有価証券投資を始めてみてください。

どうしてもSBI証券のデメリットが気になる人は、楽天証券やマネックス証券と比較検討することも一案です。それぞれの証券会社の特徴を押さえたうえで自分に合った会社を探してみましょう。

\ゼロ革命で日米株の取引手数料が無料!/