これから投資を始めるにあたって「投資信託と株の違いを知りたい」「投資初心者におすすめなのはどっちだろう」と悩んでいる人向けの解説記事です。

投資信託と株の違い、それぞれのメリット、デメリット、選び方やおすすめの銘柄を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 投資信託とは、投資家から集めた資金をまとめてプロが運用する

- 株とは、企業が発行する株式を購入して投資家自身が運用する

- 投資初心者はNISAで投資信託からはじめるのがおすすめ

投資信託と株の違いを比較

ここからは、投資信託と株の違いを解説します。

それぞれの特徴を比較してまとめたのでご覧ください。

【投資信託と株の違い比較表】

| 投資信託 | 株 | |

| 最低 購入金額 |

100円~ (金融機関によって異なる) |

数万円~ |

|---|---|---|

| 価格の変動 | 1日1回算出される基準価額 | 取引時間中ずっと価格が変動する |

| 運用方法 | プロが運用先を選定する | 自分で銘柄を選ぶ |

| 購入手数料 | あり (※金融機関によって販売手数料がないところもある) |

あり (※金融機関によって販売手数料がないところもある) |

| 保有中の コスト |

あり | なし |

| 分配金 | 銘柄によって異なる、分配金は再投資も可能 | あり (株の場合は配当金、配当を出さない企業もある) |

| 株主優待 | なし | あり (株主優待のない企業もある) |

| こんな人に おすすめ |

・相場をチェックしている時間がない ・少額で投資を始めたい ・多くの投資先に分散投資したい ・長期的な資産運用を検討している |

・リアルタイムで株価を見ながら取引したい ・自分で投資先の銘柄を選びたい ・配当金や株主優待を受け取りたい ・短期での資産運用を検討している |

投資信託とは

投資信託とは、投資家から集めた資金をまとめて運用のプロが株式や債券などに投資して運用する金融商品です。

集めた資金を何で運用するかは、投資信託ごとに異なります。以下の表で人気の投資信託が何で運用されているか、具体的に見てみましょう。

【投資信託の投資先一例】

| 銘柄名 | 投資先 | ポイント |

| eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) |

日本を含む先進国と新興国の株式市場の約3,000銘柄 | 約50ヵ国、大型・中型株約3,000銘柄で構成されているので、これ1本で世界中の株式に分散投資できる |

| 日興Tracers S&P500ゴールドプラス | 米国株式市場のなかでも時価総額が大きい500銘柄と実物資産である金 | 世界的な企業500社への集中投資と同時に守りの資産である金に分散投資できる |

| 日本好配当株オープン | 日本企業のなかでも配当が高く今後の成長性に期待できる安定した企業 | ソフトバンク<9434>や武田薬品工業<4502>といった配当性向の高い大企業へ分散投資できる |

投資信託は、個人投資家が簡単にプロの投資家のポートフォリオで運用できる点が魅力です。

一方で、プロに運用を代わってもらうため、販売手数料や信託報酬などのコストがかかることは押さえておきましょう。

プロが銘柄を選定して運用しており、いくつもの国や企業へ分散投資ができるにもかかわらず、少額から投資が始められるため、特に投資初心者向きです。

投資信託の購入金額や注意点をこちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

「初心者の投資信託の購入金額・積立金額はいくらが適正?投資するときの注意点も紹介」

株とは

株は、企業が資金調達のために発行する株式を投資家が購入して株主自身が運用するものです。

「この企業は業績が良さそうだから株を買いたい」と思う投資家が多ければ株価が上がり、反対に「この企業の株はもう手放したい(売りたい)」という投資家が多くなれば株価は下がる傾向にあります。

投資した企業の業績が上向けば値上がり益を得たり、配当金が出たり、株主優待を受け取れたりする点が魅力です。

今後業績が上がり、経営が良くなりそうな企業を投資家が選んで直接投資するのが株式投資で、企業の選定をプロへ委託して投資するのが投資信託とイメージするとわかりやすいでしょう。

株式投資の場合は、投資信託と異なり最低購入価格が企業によって異なるので覚えておいてください。

【株式の最低購入金額の例】

| 銘柄 <証券コード> |

1株あたりの株価 | 最低購入金額 (100株あたり) |

| 日本電信電話 <9432> |

151.4円 | 1万5,140円 |

| 三菱UFJフィナンシャルグループ <8306> |

1,977円 | 19万7,700円 |

| ファーストリテイリング <9983> |

4万7,290円 | 472万9,000円 |

数万円程度で買えるものから、何百万円という資金が必要なものまであるため、分散投資しようとすると、まとまった資金が必要になります。

自分で投資したい企業がすでに決まっている人や、取引時間中に価格を見ながらリアルタイムで取引したい人は株式投資がおすすめです。

株式投資についてこちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

「株式投資は儲かる?儲かっている人の割合や特徴、おすすめの分析ツールを紹介」

投資信託のメリット・デメリット

ここでは投資信託のメリットとデメリットを解説します。

まずはメリットから見ていきましょう。

1. 少額で始められる

1つ目のメリットは少額で始められる点です。

金融機関によって異なりますが、投資信託は金額指定で100円程度から購入可能です。

誰でも、いきなり何十万円もの資金を投資にまわすのは不安が大きく難しいかもしれません。

しかし100円程度であれば投資初心者でもハードルが低く始めやすいのではないでしょうか。

2. 分散投資ができる

2つ目のメリットは、分散投資できる点です。

投資信託は、投資のプロが銘柄を選んで複数の国や企業へ分散投資をしてくれます。

分散投資をすることで、下落のリスクを抑えることができます。

例えば「eMAXIS Slim 全世界株式」は1本の投資信託ですが、先進国23ヵ国、新興国24ヵ国の株式市場約85%に投資可能です。

1つの銘柄を購入するだけで、簡単に分散投資を行えるのが投資信託の魅力でもあります。

3. 専門家に運用を任せられる

3つ目のメリットとして、専門家に運用を任せられる点です。

これにより投資初心者であってもプロのポートフォリオで資産運用が可能になります。

「世界中のAI関連株に投資するもの」「日本株の高配当銘柄へ集中投資するもの」など、投資信託のテーマはさまざまです。

ぜひ自分に合ったテーマの投資信託を見つけてみてください。

投資信託で資産運用を始める際は、運用で得た利益が非課税になるNISA口座がおすすめです。

以下の記事でNISAを詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

NISAはやらないほうがいい?やったほうがいい人・やめたほうがいい人を解説

投資信託のデメリット

投資信託の主なデメリットは以下の2つです。

1. 保有中にコストがかかる

1つ目のデメリットはコストがかかる点です。

投資信託は、運用のプロが個人投資家に代わって運用を行ってもらえます。

そのため運用を行うファンドマネージャーの人件費や、レポート作成といった事務手数料として保有中に信託報酬というコストがかかることがデメリットです。

とはいえ信託報酬は、個人の資産から引かれるわけではありません。

預かり資産全体から投資信託ごとに決まった率が毎営業日引かれていきます。

また投資信託や販売している金融機関によっては、購入に手数料がかかったり、売却時に信託財産留保額という手数料がかかったりするものもあるため、購入する際には確認しておいてく必要があります。

2. 投資信託の種類が多すぎて選びにくい

2つ目のデメリットは、投資信託の数が多すぎて選びにくい点です。

実際に大手のネット証券会社が取り扱っている投資信託数を見てみましょう。

【大手ネット証券の取扱い投資信託数】

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 松井証券 |

| 2,647本 | 2,572本 | 1,773本 | 1,901本 |

投資初心者にとって数千本もの中から投資信託を選ぶことは非常に難しいかもしれません。

以下の投資信託はおすすめなので、悩んだときの参考にしてください。

【投資信託選びのポイント】

| リスクの 高さ |

銘柄名 | ポイント |

| 高 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 先進国23ヵ国、新興国24ヵ国、約2,537の銘柄へ分散投資できる |

| 高 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 世界経済の中心である米国のなかでも時価総額が大きい世界的な企業へ絞って分散投資できる |

| 中 | eMAXIS Slim日本株式(TOPIX) | 日本株なので為替の変動リスクがない。TOPIXは東京証券取引所に上場する銘柄に分散投資できる |

| 低 | ピクテ・ゴールド 日興-ゴールド・ファンド |

守りの資産、実物資産である金に投資できる。純金積立するより手数料が低い |

| 低 | One−MHAM物価連動国債ファンド | 国債や定期預金ではインフレに対応できないが、物価連動国債に投資することで安定した運用結果が出せる |

投資信託を複数所有するメリット・デメリットとおすすめの組み合わせを解説!

株のメリット・デメリット

続いては、株のメリットとデメリットを解説します。

株式投資に向いている人も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

株のメリット

株のメリットとしては、以下の4つが挙げられます。

1. 株価の値上がりによって利益を得られる

1つ目のメリットは値上がり益です。

株式投資と聞いて最も多くの人がイメージするのが、値上がり益(キャピタルゲイン)ではないでしょうか。

例えば三菱重工業<7011>は、2024年1月4日終値時点で837.1円だったので、この時点で100株を買った場合、8万3,710円で購入できます。

同年12月5日終値時点では、2,335.5円に値上がりしました。

この株価で売却できた場合、23万3,550円となるため、差益は14万9,840円となります。

通常は、この差益に対して20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかりますが、NISAの成長投資枠で売買すれば非課税になるため、すべての差益を受け取れます。

2. 配当金を受け取れることがある

2つ目のメリットは、配当金が受け取れることです。

実際に配当金を出している企業の株価と配当金がいくら受け取れるかを見てみましょう。

【配当金の一例】

| 銘柄 <証券コード> |

最低購入金額 | 年間配当金予想 (100株あたり) |

予想配当利回り |

| アステラス製薬 <4503> |

14万3,500円 | 7,000円 | 約4.88% |

|---|---|---|---|

| ソフトバンク <9434> |

19万1,000円 | 8,600円 | 約4.50% |

| 日本製鉄 <5401> |

32万9,000円 | 1万6,000円 | 約4.86% |

上記のように、株を保有しているだけで年間配当がもらえます。これをインカムゲインと言います。

また企業によっては、配当性向を今後上げていく方針を出しているところもあります。

例えば、花王株式会社は2025年時点で35年連続で増配していますし、アメリカではコカコーラが60年以上増配をしています。

3. 株主優待を受けられることがある

3つ目のメリットは、株主優待が受けられる点です。

自社商品やサービスを株主優待として受けられる会社もあります。

株主優待とは、企業が株主に対して、感謝のしるしとして自社製品やサービス、優待券などをプレゼントする制度のことです。

普段よく利用する商品やサービスがある場合は、株主優待がないか確認してみましょう。

4. リアルタイムで取引できる

4つ目のメリットは、リアルタイムで取引できる点です。

一般的に証券取引所の営業中、株価は刻一刻と変動します。

株価を指定する「指値(さしね)」という注文が出せるため、自分が納得した金額で売買できる点が特徴です。

取引価格にこだわりたい人は、投資信託より株式のほうが向いているかと思います。

株のデメリット

株のデメリットには、以下のようなものが挙げられます。

1. まとまった資金が必要なことがある

1つ目のデメリットは、基本的にはまとまった資金が必要になる点です。

もちろん1万円程度で購入できる銘柄もありますが、反対に何百万円も資金が必要になることもあるので、資金力のある人でないと投資が始められない可能性があります。

ただし、ミニ株と呼ばれる少額で始められる株もあるので、一概に株のデメリットと断言することはできません。

ミニ株については下記の記事で詳しく解説しているので読んでみてください。

ミニ株・単元未満株がおすすめしないと言われるのはなぜ?活用してほしい人も紹介

2. 銘柄選定が投資初心者には困難

2つ目のデメリットは、銘柄選定が投資初心者には困難な点です。

株式投資で利益を得るには、将来性のある企業を見極める「銘柄選定」が重要です。

株式投資の銘柄選定には、PBRやPER、ROEといった指標や経営状態の推移、四季報などを活用した今後の経営戦略などの情報収集が必要になります。

しかし、市場には数多くの企業が存在し、その業績や財務状況、成長性などを分析するには専門知識や経験が求められます。

情報収集や分析にも多大な時間と労力が必要となるため、投資初心者にとってはどの銘柄に投資すべきか判断することが非常に難しく、これが大きなハードルとなることがあります。

結果として、適切な銘柄を選べず損失を被るリスクも考慮しなければなりません。

3. リアルタイムでの取引になるため売買タイミングが難しい

3つ目のデメリットは、リアルタイムでの取引になるため、売買タイミングが難しくなる点です。

今ついている株価が高値なのか、安値なのかの正確な判断は、投資上級者であっても判断が難しいものです。

加えて日中相場を確認する時間を確保する必要もあります。

投資信託が向いている人、株式投資が向いている人

ここでは投資信託が向いている人、株式投資が向いている人のタイプを詳しく解説します。

投資信託が向いている人

投資信託が向いているのは、以下のような人です。

1. 少額での分散投資を始めたい人

投資信託は、金融機関によりますが100円程度で買付や積み立てが可能です。

そのため少額で投資を始めたい人や、分散投資をしたい人に特におすすめといえます。

2. NISA口座を活用したい人

NISA口座を活用したい人にも投資信託はおすすめです。

NISAの最大のメリットは運用益が非課税であることです。

それも恒久的に非課税です。

投資信託は少額から多様な資産に分散投資できるため、リスクを抑えつつ、NISAの非課税投資枠を効率的に活用できます。

特に「つみたて投資枠」では、長期の積立・分散投資に適した投資信託が厳選されており、NISA制度を利用した資産形成と非常に相性が良いと言えるでしょう。

3. 日中、相場を見ている時間がない人

投資信託の基準価額は、1日1回算出されます。

相場に張り付いて価格をこまめにチェックする必要はありません。

そのため、日中仕事や家事をしており、忙しくて自分で銘柄を選んだり、価格をチェックして取引注文を出す時間がなかったりするような人にもおすすめです。

株式投資が向いている人

続いては、株式投資に向いている人を解説します。

以下のような人が株式投資に向いています。

1. まとまった余剰資金がある人

現在まとまった資金があって、大きな資金での資産運用を検討している場合は、株式投資を始めてみても良いでしょう。

とはいえ、一度に大きく買ったり売ったりするのではなく、2~3回程度に回数を分散して売買するのがおすすめです。

2. リアルタイムで取引したい人

リアルタイムで取引したい人、自分で売買の価格やタイミングを把握したい人も株式投資に向いているといえます。

自分で株価を指定して売買する「指値」や「逆指値」といった注文方法もあるので、ぜひ活用してみてください。

3. 投資先がすでに決まっている人

投資したい企業がすでにある人、投資先が具体的に決まっている人も株式投資に向いています。

投資信託では、配当金や株主優待を受け取る権利は得られませんが、個人の株式投資であればこうした恩恵を受けられます。

欲しい株主優待や応援したい企業がある場合は、株式投資で個別銘柄に投資してみても良いでしょう。

株に関するさらに詳しい情報を知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【株初心者向け】株式投資のはじめ方やおすすめ銘柄、勉強法まで完全解説

初心者におすすめの投資信託と株の選び方

投資初心者で「投資信託と株をどのように選ぶべきかわからない」と悩んでいる人向けに選び方を解説します。

1. 運用の主体で選ぶ

運用を自分でしたい場合は「株式投資」、専門家へ任せたい場合は「投資信託」がおすすめです。

| 運用主体への考え方 | おすすめ |

|---|---|

| ・自分で運用したい ・投資する銘柄は自分で決めたい ・市場の動きを見ながら自分が納得した価格で売買したい |

株式投資 |

| ・市場の動きをチェックする時間がない ・自分で銘柄を選ぶのは不安 |

投資信託 |

自分で運用先を決めたい人、どの企業に投資するかをすでに決めている人は、株式投資がおすすめです。

反対に自分で銘柄を決めることが不安な人や市場の動きをチェックしている時間がない人は、投資信託の自動積立を活用すると良いでしょう。

2. 資金力で選ぶ

まとまった資金がある場合は株式投資、少額で始めたい場合は投資信託がおすすめです。

株式投資の場合、銘柄ごとに異なりますが、ある程度まとまった金額が必要になります。

一方で投資信託は、金融機関によって異なりますが100円から購入が可能です。

投資信託の場合、毎月一定額を積み立てる設定にすれば自動で積み立てできるのでおすすめです。

少額であっても長期間続けることで将来の資産形成につながります。

【毎月5,000円を20年間運用した場合の予想資産額】

| 利率 | 3% | 5% | 8% |

| 予想資産額 | 約164万円 | 約206万円 | 約295万円 |

|---|

投資初心者であれば、NISA制度のつみたて投資枠を活用した投資信託の積み立てから始めると良いでしょう。

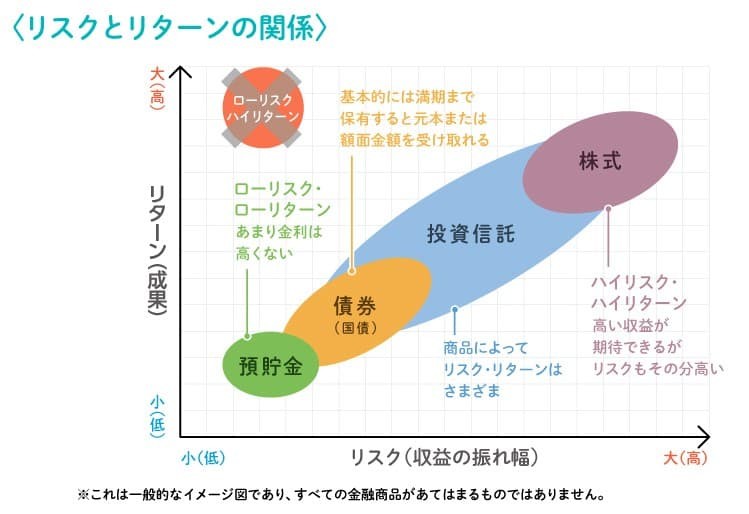

3. リスク許容度で選ぶ

リスクを抑えたい場合はリターンも低くなり、逆にリスクが大きくなるほどリターンも高くなるのが一般的です。

自身のリスク許容度に合った金融商品を選ぶようにしましょう。

例えば同じ株式投資であっても「米国株式」は「為替変動リスク」があり、株価が上がったとしても為替が購入時のレートよりも円高になると資産が目減りする可能性があります。

一方で「日本株式」は、為替変動リスクがありません。純粋に株価の上がり下がりが、資産の評価額となります。

ハイリスクハイリターンを狙うのであれば、米国株式の個別株投資、リスクを抑えたい場合はインデックス型の投資信託を選ぶと良いでしょう。

4. 運用にかけられる時間で選ぶ

基本的に株式投資は、証券取引所が空いている時間は絶えず株価が変動します。

自分で株価を確認して納得できる価格で売買したい場合は、株式投資や上場型投信であるETFがおすすめです。

反対に運用にかける時間が取れない人、銘柄を選んだり投資に関する情報収集に手間をかけられなかったりする人は、投資信託を選ぶと良いでしょう。

特にNISAのつみたて投資枠を活用した投信積立であれば、毎月指定したタイミングで自動買付されるので時間がない人にもおすすめです。

5. 欲しい優待で選ぶ

欲しい優待がある場合は、株式投資がおすすめです。投資信託は、配当金や株主優待が受け取れないので注意しましょう。

人気の株主優待としては、以下のようなものがあるので参考にしてください。

【株主優待の一例】

| 銘柄 <証券コード> |

優待受取の 最低購入金額 |

株主優待 |

| 全国保証 <7164> |

52万1,000円 | ・100株以上保有で、QUOカードまたは特産品カタログギフト ・1年未満保有:3,000円相当のQUOカード ・1年以上継続保有:5,000円相当のQUOカードまたは特産品カタログギフト |

|---|---|---|

| 日本マクドナルドホールディングス <2702> |

61万9,000円 | ・100株以上保有で、優待食事券1冊(バーガー類、サイドメニュー、飲物類の無料引換券が6枚ずつセット) ・300株以上、500株以上で冊数が増加 |

| オリエンタルランド <4661> |

34万2,200円 | ・1100株以上保有で「東京ディズニーランド®」または「東京ディズニーシー®」どちらかのパークで利用可能な1デーパスポート1枚を進呈 ・1保有株数に応じて枚数が増加(長期間保有の優遇制度あり) |

株主優待を受け取るには「〇年以上の継続保有」や「〇株以上の保有」といった条件がある銘柄もあります。購入前に確認するようにしてください。

投資初心者に人気の銘柄を紹介

SBI証券で投資初心者に人気の投資信託や株式を紹介します。

銘柄を選ぶ際の参考にしてください。

投資信託の選び方

2024年12月における投資信託の積立設定金額の人気銘柄は、以下のとおりです。

【SBI証券のNISA月間積立設定金額】

| ファンド名 | 基準価額 | 純資産額 | 3年リターン |

| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 3万1,618円 | 約7兆1,581億 8,800万円 |

+18.31% |

|---|---|---|---|

| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 2万6,816円 | 約6兆1,268億 7,300万円 |

+16.63% |

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 6万9,720円 | 約6,276億 9,000万円 |

+42.94% |

| ニッセイNASDAQ100インデックス・ファンド | 1万8,729円 | 約3,051億 1170万円 |

なし (※設定2023年3月のため) |

| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算額) | 9,066円 | 約1,382億 3,200万円 |

なし (※設定2024年12月のため) |

※3年リターンは2025年5月30日時点

投資信託は、世界経済の中心となる米国株式に投資を行う銘柄が人気です。

為替変動リスクを取りたくない人は、日本株式に投資を行うもの、株式投資に抵抗がある人は金価格に連動するものを選ぶのも良いでしょう。

株式の選び方

2024年11月時点で人気の銘柄は、以下のとおりです。

【SBI証券で初めて取引された銘柄の人気ランキング】

| 銘柄名 <証券コード> |

株価 | 最低購入金額 | ポイント |

| 日本電信電話 <9432> |

151.4円 | 1万1,400円 | ・100株以上の保有を2年以上で「dポイント」が付与(最大4,500ポイントまで) |

|---|---|---|---|

| ソフトバンク <9434> |

221円 | 2万2,100円 | ・1株あたりの年間配当予想は8.6円(2025年3月期予想)、配当予想利回りは約4.32%(2024年12月30日終値時点)と高い ・1年以上かつ100株以上でPayPayマネーライト1,000円分が受け取れる |

| オリエンタル ランド <4661> |

3,143円 | 31万5,300円 | ・株主優待で1デーパスポートがもらえる |

| 日産自動車 <7201> |

360.6円 | 3万6,060円 | ・自己株式取得や増配など、株主総還元率30%以上確保を宣言 |

| 三菱商事 <8058> |

2,939.5円 | 29万3,950円 | ・2025年3月期の年間配当予想は1株あたり100円、配当予想利回りは約3.84% |

NISAやiDeCoは投資初心者におすすめ

これから投資を始める方にとって、税制優遇が受けられる制度を上手に活用することは、資産形成を有利に進める第一歩です。

本来、投資信託や株式などで得た利益には源泉分離課税が20%課されますが、NISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)で得た利益は非課税となります。

そのため、両制度は、投資初心者にとって非常に有効な制度です。

ここでは、人気の高い非課税制度として利用者が多いNISAとiDeCoについて解説します。

NISAとは

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が一定の枠内で非課税になる制度です。

2024年から新NISAとしてリニューアルされ、より使いやすくなりました。

新NISAは「つみたて投資枠(年間120万円)」と「成長投資枠(年間240万円)」の2つで構成され、年間最大360万円、総額1,800万円まで非課税で運用が可能です。

つみたて投資枠では、金融庁が厳選した長期・分散投資に適した投資信託が対象となり、初心者に特におすすめです。

一方、成長投資枠では個別株が購入できるため、慣れてきたらより積極的な運用が可能になります。

NISAについてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

NISA初心者におすすめの投資信託や日本株の銘柄とネット証券を解説

iDeCoとは

画像引用:iDeCo公式サイト

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で積立・運用して老後資金を準備するための制度です。

掛金は全額所得控除の対象となるため、節税効果が非常に高く、運用益も非課税で受け取れるのが大きなメリットです。

運用商品は投資信託や定期預金などから選べ、毎月5,000円から積立可能です。

職業や勤務先によって掛金の上限は異なりますが、自営業者や会社員、公務員など幅広い層が利用できます。

ただし、原則60歳まで引き出すことができないため、長期的な資産形成を目的とした運用に向いています。

計画的に老後の備えをしたい方には、iDeCoの活用がおすすめです。

iDeCoについてさらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

iDeCoのメリットとは?仕組みやデメリットも徹底解説!

投資初心者におすすめのネット証券

これから投資信託や株で投資を始めたい方にとって、どのネット証券を選ぶかはとても重要です。

手数料や取扱商品、使いやすさなどは証券会社によって異なります。

ここでは、投資初心者でも安心して利用できる、評判の高いネット証券5社を紹介します。

それぞれの特徴やメリットを知り、自分に合った証券会社を見つけましょう。

SBI証券

画像引用:SBI証券

SBI証券は、口座開設数が業界トップクラスを誇る非常に人気の高いネット証券です。

初心者から上級者まで幅広い層に支持されており、低コストで豊富な投資商品を提供している点が魅力です。

特に投資信託は2,500本以上と充実しており、買付手数料が無料の「ノーロード」商品も多数取り揃えています。

また、Vポイントを使って投資ができる仕組みもあり、ポイント投資を通じて無理なく投資を始められるのも特徴です。

株式の取引手数料も無料化が進んでおり、コスト面でも大変有利です。

操作性の高いスマホアプリも整っており、初心者にとって安心して利用できる環境が整っています。

>>SBI証券公式サイト

>>SBI証券公式YouTubeチャンネル

さらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

SBI証券で口座開設する手順を解説|メリットや利用者の口コミも紹介

\ニーズに合う商品が選びやすい/

楽天証券

画像引用:楽天証券

楽天証券は、楽天グループの強みを活かしたサービス展開で、特に楽天経済圏のユーザーに人気があります。

楽天カードを使った「クレジットカード投資」では、毎月の積立投資で楽天ポイントが貯まるため、ポイント還元を受けながら効率よく資産形成が可能です。

投資信託の取り扱い数も多く、初心者向けの情報コンテンツ「楽天証券トウシル」では、わかりやすい投資情報が日々更新されています。

株式や投資信託の売買手数料もリーズナブルで、楽天ポイントを使っての投資もできるため、気軽に始めやすいのが大きな魅力です。

使いやすいアプリや見やすい取引画面も、初めての投資に安心感を与えてくれます。

>>楽天証券公式サイト

>>楽天証券公式YouTubeチャンネル

さらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

楽天証券でのNISAの始め方!おすすめ銘柄や他社からの変更方法

\楽天ポイントでNISAが可能/

マネックス証券

画像引用:マネックス証券

マネックス証券は、先進的な投資サービスとツールに強みを持つネット証券です。

米国株の取り扱いに力を入れており、海外株式投資に挑戦したい初心者にもおすすめです。

特に米国株取引では、1株から購入できる点や為替手数料の安さが魅力です。

また、AIを活用したポートフォリオ分析ツールやロボアドバイザーも提供しており、投資に不慣れな方でも安心して資産運用を始められます。

情報量と分析機能が豊富で、学びながら投資に取り組みたい方に最適な証券会社です。

>>マネックス証券公式サイト

>>マネックス証券公式YouTubeチャンネル

さらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

マネックス証券のメリットとは?ドコモとの提携によるメリットも解説

\クレカ積立の還元率が1.1%!/

三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)

画像引用:三菱UFJ eスマート証券

三菱UFJフィナンシャル・グループが展開する三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)は、銀行系の安定感とテクノロジーを活かした投資サービスが特長です。

特に「1株単位」から株式が購入できる「プチ株®」は、少額から始めたい初心者にとって非常に便利なサービスです。

投資信託も豊富に取り揃えられており、自動積立機能やテーマ型投資信託など、初心者にも選びやすい商品がそろっています。

また、MUFGグループの信頼感に加え、KDDIとの連携により、Pontaポイントを活用した投資も可能になっています。

セキュリティ面にも配慮されており、安心して投資をスタートできる体制が整っています。

>>三菱UFJ eスマート証券公式サイト

>>三菱UFJ eスマート証券公式YouTubeチャンネル

さらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

三菱UFJ eスマート証券のメリット徹底解説!auユーザー必見の特典とは

\MUFGグループの信頼性と使いやすさが魅力/

松井証券

画像引用:松井証券

松井証券は、創業100年を超える老舗証券会社でありながら、ネット証券としても優れたサービスを提供しています。

特に「1日定額制」の株式取引手数料が特徴的で、1日の約定金額が50万円以下であれば手数料が無料となるため、少額投資を行う初心者には大きなメリットです。

また、松井証券は、初心者でも安心して投資を始められるよう、充実したサポート体制を整えています。

電話やチャットによる丁寧なカスタマーサポートに加え、初心者向けの無料セミナーや動画コンテンツも豊富に用意されています。

さらに、公式サイトではQ&Aや操作ガイドが充実しており、取引に不安を感じたときもすぐに解決策を見つけられます。

困ったときにすぐ相談できる環境が整っているため、投資が初めての方にも心強いネット証券といえるでしょう。

>>松井証券公式サイト

>>松井証券公式YouTubeチャンネル

さらに詳しいことを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

松井証券のメリットとデメリットは?松井証券が向いている人まで解説

\サポートが手厚い!/

まとめ

投資信託や株式投資は、資産形成の第一歩として非常に有効な手段です。

特に初心者の方は、少額から始められて分散投資ができる投資信託や、銘柄選びの自由度が高い株式を、自分の目的やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用すれば、効率よく非課税で資産運用ができる点も見逃せません。

まずは信頼性の高いネット証券で口座を開設し、無理のない範囲で投資信託や株を始めてみましょう。

長期的な視点でコツコツと積み立てていくことが、将来の安心につながります。

今日からあなたも、投資の第一歩を踏み出してみませんか。