インデックス投資とは、日経平均株価をはじめとしたインデックス(指数)の値動きに連動した運用を目指す投資手法です。

具体的には、インデックス投資をしている投資信託(インデックスファンド)を購入することで誰でも簡単に始められます。

銘柄によってリターンは異なりますが、長期的にパフォーマンスの良いインデックスに投資すれば、日々の値動きに一喜一憂する必要はありません。

投資で得られた利益が非課税になるNISAでインデックス投資を始めましょう。この記事では、インデックス投資のメリットやデメリット、おすすめ銘柄を紹介します。

どれくらいの利回りが見込めるのかも解説しているので、これから投資を始めたい人は、ぜひ参考にしてください。

- インデックス投資のメリット・デメリット

- インデックス投資で見込める利回り

- インデックス投資におすすめの銘柄ランキング

インデックス投資のメリット

インデックス投資には、主に以下3つのメリットがあります。

・少額から分散投資が始められる

・低コストで運用できる

・NISAのつみたて投資枠・成長投資枠どちらも利用できる

少額から分散投資が始められる

インデックス投資であれば少額から分散投資が始められます。

例えば主要な米国企業およそ500社で構成されたインデックス「S&P500」に連動した運用を目指す商品を買えば約500銘柄に分散投資できます。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をはじめとした投資信託であれば100円から購入可能です。

自力で分散投資をやろうとしても1株1,000円の銘柄を500銘柄買う場合は、最低50万円かかります。余裕資金が少ない人でもインデックス投資なら始めやすいといえるでしょう。

低コストで運用できる

インデックス投資は、インデックスを上回る運用を目指すアクティブ投資と比べて低コストで運用できます。コストの差は、投資信託の信託報酬(主な保有コスト)を比較すれば明らかです。

【インデックス投資とアクティブ投資の信託報酬(年率)】

| インデックス投資 | アクティブ投資 | ||

| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | iTrust世界株式 | 0.913% |

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0814% | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% |

| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.34±0.2% |

銘柄によって異なりますが、アクティブ投資がインデックス投資よりも儲かるとはいいきれないため、コストの低いインデックス投資を選択することには合理性があるといえます。

【各銘柄のリターン(年率)】

| 銘柄名 | 直近1年 | 直近3年 | 直近5年 | |

| インデックス投資 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 13.72% | 19.29% | 20.08% |

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 15.75% | 21.84% | 23.8% | |

| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 14.93% | 20.69% | 22.9% | |

| アクティブ投資 | iTrust世界株式 | 6.18% | 15.61% | 16.18% |

| フィデリティ・米国優良株・ファンド | 16.85% | 22.92% | 23.58% | |

| セゾン資産形成の達人ファンド | 3.99% | 14.13% | 14.94% |

NISAのつみたて投資枠・成長投資枠どちらも利用できる

インデックス投資であればNISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」のどちらも利用できます。NISAとは、投資で得られた利益が非課税になる国の制度です。株や投資信託などが購入できます。

【NISAの概要】

画像引用:金融庁

インデックス投資は、長期投資や積立投資に適しており、つみたて投資枠対象銘柄の8割以上がインデックス投資を行う投資信託やETF(上場投資信託)です。

長期投資や積立投資を始めたい場合は、NISAが活用しやすいインデックス投資がおすすめです。

\NISAの投信積立がアプリで完結/

インデックス投資のデメリット

一方でインデックス投資には、主に以下3つのデメリットがあります。

・元本割れのリスクがある

・個別株と比べて期待リターンは低い

・投資先のインデックス(指数)によってリターンが左右される

元本割れのリスクがある

インデックス投資は、元本割れのリスクがあります。「初心者向け」といわれることがあるインデックス投資ですが、リスクが低いわけではありません。

例えば新型コロナショック前にeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に投資した場合、1ヵ月で約30%下落したこともあります。

【eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の値動き(2020年2月19日~2020年3月24日)】

2025年4月30日現在のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、基準価額が2万8,788円に上昇していますが、株価暴落時の下落リスクは大きいです。

S&P500だけでなく日経平均株価やナスダックなどの株価指数に連動した運用を目指すインデックス投資は、リスクが大きいことを認識したうえで始めましょう。

投資のリスクについて詳しくはこちら

投資のリスク=危険度ではない!正しく理解して資産運用を始めよう

個別株と比べて期待リターンは低い

インデックス投資の期待リターンは、個別株と比べて低い傾向があります。インデックス投資は、多数の銘柄に分散投資するため、リターンが低いものも投資先に含まれてしまい集中投資ができる株と比べてリターンが低くなりがちです。

例えば三菱重工業<7011>は、直近1年間で株価が約2倍(年率+100%)になっているのに対し、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は年率+15.75%にとどまっています。

【三菱重工業<7011>の直近1年間の値動き】

そのため短期投資で利益を出したい人には、インデックス投資は向かないでしょう。

短期投資を始めたい人は、詳しく解説した記事もあるので確認してください。

短期投資におすすめの株と投資信託はこれだ!選び方と注意点を解説

投資先のインデックス(指数)によってリターンが左右される

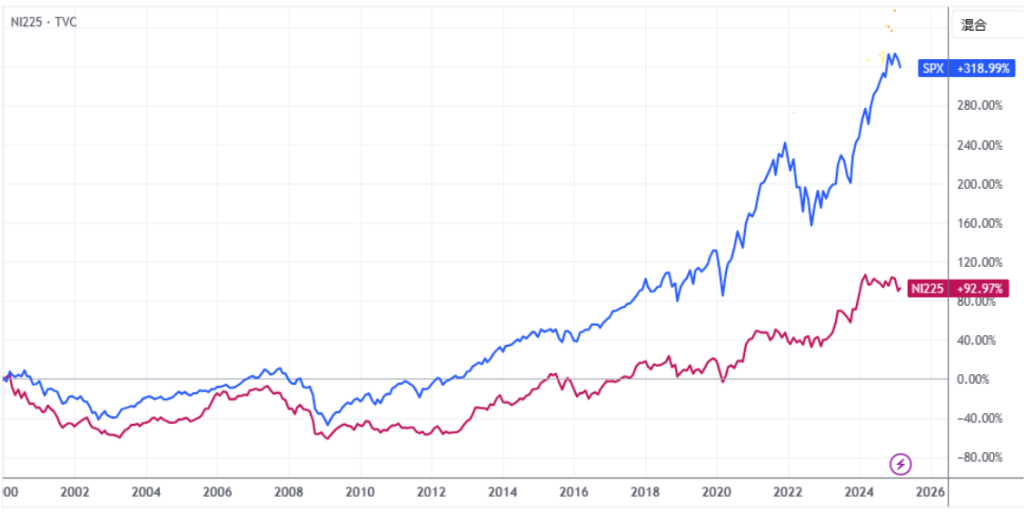

インデックス投資は、連動した運用を目指すインデックス(指数)によってリターンが左右されます。

例えば日経平均株価とS&P500を比較すれば、どのインデックスを選ぶかでリターンが大きく変わることがわかるでしょう。

【日経平均株価(青)とS&P500(赤)の2000年以降の上昇率】

(2025年3月5日時点)

米国の株価指数は、主要国と比較しても良好なパフォーマンスを長期間維持しているため、インデックス投資であればS&P500などの米国株を選ぶのが無難です。

インデックス投資で見込める利回り(投資金額に対する年間の収益率)

これからインデックス投資を始めるにあたって、どれくらいの利回りが見込めるのか気になる人もいるのではないでしょうか。ここでは、過去の実績をもとに10年以上投資した場合の平均利回り(収益率)を紹介します。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)などのインデックスファンドは、10年以上の運用実績がないため、運用実績が長い米国ETFを例に挙げます。

・VTI:+12.3%(直近10年の平均)

・VOO:+12.93%(直近10年の平均)

ただし将来の利益を保証するものではないため、あくまで目安として考えてください。

VTI:+12.3%(直近10年の平均)

VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)とは、3,600銘柄以上の米国株に分散投資する米国ETFです。

楽天・全米株式インデックス・ファンドやSBI・V・全米株式インデックス・ファンドは、VTIで運用しているため、これらの銘柄を購入する場合は参考になります。VTIの直近10年間の平均利回りは、+12.3%です(2025年4月28日現在)。

【VTIの期間別平均利回り(年率)】

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 運用開始以降 (2001年5月24日) |

| 17.42% | 11.51% | 16.06% | 12.3% | 8.88% |

参照:Vanguard

ただし直近10年間は、かなり相場が良かったため、平均利回りが高い傾向にあります。

2000年代にITバブル崩壊やリーマンショックによる株価暴落があったことを考慮すると2001年5月24日以降の年率8.88%が現実的な利回りといえるでしょう。

VOO:+12.93%(直近10年の平均)

VOO(バンガード・S&P500ETF)とは、S&P500に連動した運用を目指す米国ETFです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をはじめとした投資信託と運用方針が同じため、NISAで同種の投資信託を購入する場合は参考になります。

VOOの直近10年間の平均利回りは、+12.93%です(2025年2月28日現在)。

【VOOの期間別平均利回り(年率)】

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 運用開始以降 (2010年9月7日) |

| 18.36% | 12.53% | 16.82% | 12.93% | 14.55% |

参照:Vanguard

より長期的な利回りは、2000年5月15日から運用している同種の米国ETF(IVV)が参考になります。IVVの運用開始以降の平均利回りは、年率7.89%です(2025年1月31日現在)。

米国ETFの過去の実績を考慮するとインデックス投資で見込まれるリターンは、年率7~9%程度でしょう。

インデックス投資におすすめの銘柄ランキング(NISAつみたて投資枠対応)

インデックス投資は、以下3銘柄のいずれかから始めるのがおすすめです。

・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

・楽天・全米株式インデックス・ファンド

3銘柄いずれも「NISAつみたて投資枠」「成長投資枠」の双方に対応しており、最低100円からインデックス投資が始められます。

純資産総額は、いずれも1兆円を超えており投資家から根強い人気があります。

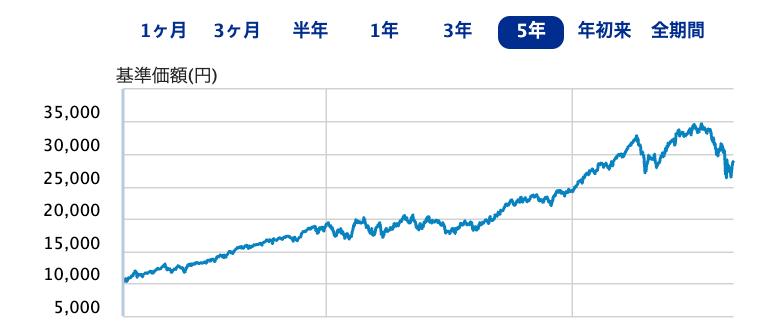

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

| 基準価額 | 3万1,617円 | |

| 購入手数料 | 無料 | |

| 信託報酬(年率) | 0.0814% | |

| 純資産総額 | 約6兆6,471億9,200万円 | |

| リターン (年率) |

直近1年 | 15.75% |

| 直近3年 | 21.84% | |

| 直近5年 | 23.80% | |

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は、純資産総額が6兆円を超えており、国内の投資信託で最も規模の大きい銘柄です。

業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けることをコンセプトとしており、実際に2025年1月25日より信託報酬の引き下げを実施しています。

同じ運用方針でよりコストの低い銘柄が出たとしても、追随してコストを下げる方針を採っているため、ほかの銘柄と比較して低コストで運用し続けられる安心感があります。

米国の株価指数「S&P500」に投資したい場合は、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を選びましょう。

\ネット証券最大手で取扱銘柄が豊富/

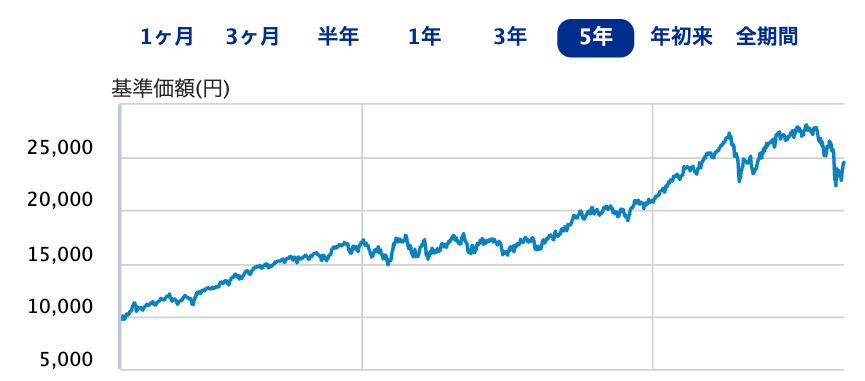

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

| 基準価額 | 2万6,442円 | |

| 購入手数料 | 無料 | |

| 信託報酬(年率) | 0.05775% | |

| 純資産総額 | 約5兆4,816億3,200万円 | |

| リターン

(年率) |

直近1年 | 13.72% |

| 直近3年 | 19.29% | |

| 直近5年 | 20.08% | |

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、米国株をはじめとした世界中の株式に分散投資できる銘柄です。

これまでに信託報酬を4回引き下げた実績があり、業界最低水準の運用コストを維持しています。

国ごとの投資割合は、米国が63.9%と最も多く、次いで日本が4.8%です(2025年2月28日現在)。

投資割合は、各国の経済規模や相場の動向に応じて変動しているため、米国以外の株価が上昇した際は投資割合も調整されます。

米国以外の株式にも幅広く分散投資したい場合は、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)がおすすめです。

楽天・全米株式インデックス・ファンド

| 基準価額 | 3万1,941円 | |

| 購入手数料 | 無料 | |

| 信託報酬(年率) | 0.162% | |

| 純資産総額 | 約1兆7,417億3,800万円 | |

| リターン

(年率) |

直近1年 | 14.93% |

| 直近3年 | 20.69% | |

| 直近5年 | 22.90% | |

楽天・全米株式インデックス・ファンドは、「楽天VTI」とも呼ばれており、米国ETF「VTI」に投資する銘柄です。

3,600銘柄以上の米国株が投資対象になっており、S&P500よりも多くの銘柄に分散投資できます。

1つの銘柄で米国株市場を幅広くカバーしたい場合は、楽天・全米株式インデックス・ファンドがおすすめです。

インデックス投資の失敗をできる限り避ける方法

インデックス投資の失敗をできる限り避ける方法は、以下の3つです。焦って売買しなければ、後悔するレベルの失敗は避けられるでしょう。

・一気に購入せずコツコツ積み立てる

・どのインデックス(指数)に連動した運用を目指しているのか把握する

・日々の値動きに一喜一憂しない

一気に購入せずコツコツ積み立てる

インデックス投資で失敗したくない場合は、一気に購入せずコツコツと積み立てましょう。

長期的に右肩上がりだったとしても、最高値圏にあるS&P500や日経平均株価が短期的な調整に入る可能性は十分に考えられます。

上昇相場のなかでも10~30%程度の下落は何度かあり、購入直後に大きく下落することもあります。下がったときに怖くなって売るくらいであれば、NISAのつみたて投資枠で少額から積み立てたほうがいいでしょう。

どのインデックス(指数)に連動した運用を目指しているのか把握する

インデックス投資を始める際は、どのインデックス(指数)に連動した運用を目指しているのかを把握しましょう。

先述の通り、同じインデックス投資でも日経平均株価とS&P500ではリターンが大きく異なります。長期的に見てパフォーマンスの悪いインデックスに投資すると期待したリターンは得られません。

失敗したくない場合は、銘柄を購入する前に目論見書(投資信託の説明書)に記載された運用方針を確認しましょう。どのインデックスに連動した運用を目指すのかが明記されています。

自分で判断できない人は、米国株や世界中の株式(全世界株式)で構成されたインデックスを選ぶのが無難です。インデックス投資におすすめの銘柄ランキング(NISAつみたて投資枠対応)で紹介した3銘柄から選びましょう。

日々の値動きに一喜一憂しない

インデックス投資で失敗したくない場合は、日々の値動きに一喜一憂しないことも大切です。投資家によって個人差がありますが、日々の株価に一喜一憂すると特に下落局面で売りたくなってしまう傾向があります。

気になって仕方がない人は、ニュースを見ないなど情報を完全に遮断することも一つの方法です。長期的に右肩上がりのインデックス(指数)を選び、長期保有を前提として投資をするのであれば、日々の株価をチェックする意味はないでしょう。

金額が大きいとどうしても気になってしまうため、値動きを確認しなくても問題ないくらいの投資金額にとどめておくのがおすすめです。

\月100円からインデックス投資ができる/

インデックス投資の始め方

インデックス投資は、以下の3ステップで始められます。

1.金融機関に口座を開設する

2.口座へ入金する

3.銘柄を選んで購入または積立設定を行う

1.金融機関に口座を開設する

まずは、金融機関に口座を開設しましょう。マイナンバーカードまたは運転免許証と通知カードがあればスマホから簡単に口座を開設できます。

インデックス投資は、銀行や証券会社などで始められますが、日本株や米国株など幅広い商品に対応した証券会社のほうが便利です。

また低コストで運用できるインデックスファンドが多く選定されたNISAつみたて投資枠の取扱銘柄数も、証券会社のほうが多い傾向にあります。

【主な金融機関の取扱銘柄数(NISAつみたて投資枠)】

| 証券会社 | 銀行 | ||

| SBI証券 | 271本 | 三菱UFJ銀行 | 24本 |

| 楽天証券 | 253本 | 三井住友銀行 | 4本 |

| 野村證券 | 20本 | みずほ銀行 | 16本 |

| 大和証券 | 43本 | ゆうちょ銀行 | 15本 |

| SMBC日興証券 | 151本 | りそな銀行 | 19本 |

証券会社のなかでもNISAであれば投資信託や日本株、米国株の取引手数料が無料または実質無料になる大手ネット証券がおすすめです。

大手ネット証券の場合、ポイント投資やクレジットカード決済による投資信託の積立投資(クレカ積立)にも対応しているため、手数料以外のサービス内容を比較して選びましょう。

【大手ネット証券5社のポイント投資・クレカ積立】

| SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 松井証券 | |

| ポイント投資 対象ポイント |

Pontaポイント Vポイント |

楽天ポイント | dポイント | Pontaポイント | 松井証券ポイント |

| ポイント投資

対象商品 |

投資信託 投信積立 日本株 |

投資信託 投信積立 日本株 米国株 |

投資信託 | 投資信託 投信積立 日本株 (単元未満株のみ) |

投資信託 投信積立(3銘柄) |

| クレカ積立

対象カード |

三井住友カード | 楽天カード | dカード

マネックスカード |

au PAY

カード |

JCBカード(※) |

| クレカ積立

ポイント還元率 |

0~3.0% | 0.5~2.0% | 0.2~3.1% | 0.5~1.0% | 0~1.0%(※) |

(2025年3月5日現在、CRAZY MONEY Plus編集部調べ)

おすすめのネット証券を詳しく知りたい人はこちら

証券会社ランキング【2024年7月最新】おすすめのネット証券を紹介

2.口座へ入金する

大手ネット証券であれば、メガバンクやゆうちょ銀行などの主要行からインターネットバンキング経由で入金できます。大手ネット証券では、銀行の窓口で振り込む場合を除いて入金手数料無料です。

クレカ積立や銀行引落で投資信託を購入する場合は、指定した銀行口座から引き落とされるため、入金も不要になります。

クレカ積立について詳しくはこちら

クレカ積立を還元率・対象カード・貯まるポイントから比較

3.銘柄を選んで購入または積立設定を行う

投資信託の検索画面から銘柄名の一部を入力すると購入したい銘柄が表示されます。例えば楽天証券の場合、以下の手順で銘柄の検索ができます。

1.スマホアプリ「iSPEED」のメニューから楽天証券ウェブサービスにある「投資信託」を選択

2.「探す・購入」を選択して銘柄名の一部を入力

3.検索結果から買いたい銘柄を選択

購入したい銘柄の「購入」または「積立設定」を選び、画面の指示に従い金額や決済方法を入力してください。大手ネット証券であれば100円から購入できます。

インデックス投資についてよくある疑問・質問

インデックス投資についてよくある疑問・質問をまとめました。投資を始めてもいいのか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。

・インデックス投資ブームは終わる?

・取引時に手数料はかかる?

インデックス投資ブームは終わる?

株価が暴落すればインデックス投資ブームは終わるでしょう。ただしインデックス投資そのものが終わるわけではありません。

過去の実績を見ればITバブル崩壊やリーマンショックなどの暴落があっても、最終的に暴落前の株価よりも上昇していることがわかります。

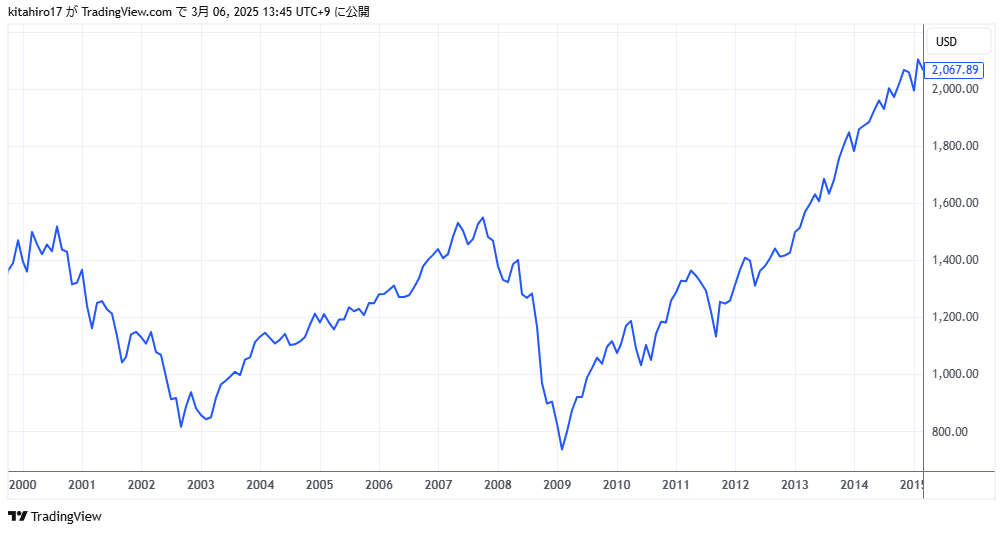

【2000~2014年末の米国株(S&P500)の値動き】

長期投資が前提であれば、ブームに踊らされることなく淡々と保有し続ければいいでしょう。

取引時に手数料はかかる?

NISAのつみたて投資枠対象銘柄であれば、購入手数料は無料です。インデックス投資ができる投資信託の大半は、売却時の手数料(信託財産留保額)も発生しません。