「投資を始めたいけど楽天証券でよいのか悩んでいる」

「楽天証券の広告をよく見るけど、どんなメリットがあるの?」

「楽天証券は他の証券口座と比べてどんな特徴があるのか?」

など楽天証券で口座開設すべきか悩んでいる方はいませんか。

結論を先にお伝えすると、楽天カードや楽天銀行、楽天市場など楽天が運営しているサービスをよく利用する楽天ユーザーには、楽天証券はおすすめです。楽天ポイントが溜まりやすい点とそれを投資にも使える点がその理由です。

本記事では、楽天証券のメリット・デメリットや口コミ、NISAを利用するうえで楽天証券がおすすめな理由について詳しく紹介します。楽天証券で口座開設すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

\楽天グループとの連携によるメリット豊富/

楽天証券の特徴

楽天証券は、金融やECサービスなどさまざまな事業を手がける楽天グループの一角です。基本的な特徴は次の通りです。

| 取扱商品 | 国内株/ETF、投資信託、外国株/ETF、FX、債券、金・プラチナ・銀、CFDなど |

|---|---|

| 投資信託の取扱銘柄数 | 2,261銘柄 |

| 新NISAつみたて投資枠の取扱銘柄数 | 222銘柄 |

| 貯められるポイント | 楽天ポイント |

| クレカ積立ポイント還元率 | 0.5~1.0% |

| ポイント投資できる商品 | 投資信託、国内株(現物)、米国株(現物・円貨)、バイナリーオプション |

| 国内株の現物売買手数料 | 0円 |

| 米国株の現物売買手数料 | 約定代金の0.495% (最低0米ドル、上限22米ドル) |

| 投資信託の買付手数料 | 0円 |

出所:楽天証券

※手数料はすべて税込、2024年4月15日時点

国内外の株式やETF、投資信託など多様な商品に投資できる証券会社です。新NISA、iDeCoの口座開設もできます。

楽天グループの一角であるため、楽天ポイントを貯めたり・使ったりできることが魅力の証券会社です。特に楽天カード系のクレジットカードによるクレカ積立では、最大1.0%のポイント還元を受けられます。

\楽天証券で投資をはじめる!/

楽天証券を初心者が利用する6つのメリット

楽天証券は、次の6つの理由から初心者に適した証券会社といえます。

手数料を抑えながら、さまざまな商品に投資していきたい初心者の方は楽天証券で投資を始めるのがおすすめです。ここからは、それぞれのポイントについて詳しく紹介します。

他の証券会社より手数料が安い

他の証券会社と比べて全体として手数料が安いことがメリットといえます。特に際立っているのが「ゼロコース」加入で無料となる日本株取引の売買手数料です。

【1日の約定金額に対する手数料(すべて税込)】

| 証券会社 | 約定金額100万円 | 約定金額200万円 |

|---|---|---|

| 楽天証券 | 0円 | 0円 |

| SBI証券 | 0円 | 0円 |

| マネックス証券(一日定額手数料コース) | 550円 | 2,750円 |

| auカブコム証券(1日定額手数料) | 0円 | 2,200円 |

| 松井証券※ | 1,100円 | 2,200円 |

楽天証券では、2023年10月1日から国内株の売買手数料が無料になる「ゼロコース」を開始しています。SBI証券も2023年9月30日からの「ゼロ革命」の開始で同じく無料化しているため、両社が並んで日本株の手数料において最低水準です。

また楽天証券は、193銘柄の国内ETFの売買手数料や、すべての投資信託買付手数料の無料など、さまざまな商品に低コストで投資できるのが魅力といえます。

新NISAつみたて投資枠で投資信託を始めようと考えている人も楽天証券の利用を検討してみてください。

\手数料を抑えて投資するなら!/

金融商品を豊富に取り扱っている

楽天証券では、例えば次のような多様な商品を扱っています。

- 国内株/ETF

- 投資信託

- 外国株/ETF

- FX

- 国内外の債券

- 金・プラチナ・銀

- CFD

投資信託など初心者でも取り組みやすいものから投資を始め、徐々に投資先を増やしていく方もいますが、楽天証券ならあらゆる投資ニーズに対応可能です。初心者向けの商品の投資信託では、2,261本もの豊富な銘柄を取り扱っています。

新NISAつみたて投資枠の取扱銘柄数が222銘柄と豊富で、iDeCoも元本確保型商品を含めて35銘柄から投資先を選べます(2024年4月15日時点)。豊富な選択肢のなかから自分に合った投資ができるため、初心者が投資デビューするうえで適した証券会社です。

\豊富な銘柄から魅力的な投資先を選べる!/

楽天ポイントが貯まる・投資できる

楽天証券では、楽天ポイントを貯めたり、投資に活用したりすることが可能です。例えば投資信託の購入にクレジットカード決済で積立投資する「クレカ積立」を利用すると、楽天カードの場合で投資額に対して0.5%のポイントが付与されます。また楽天プレミアムカードなら同じく1.0%の還元率です。

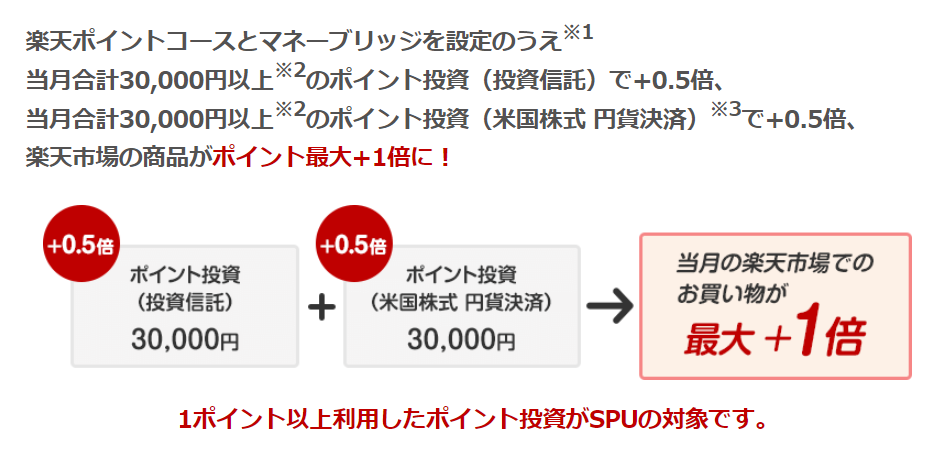

楽天証券では、新NISAつみたて投資枠の投資をクレカ積立で行うこともできます。またスーパーポイントアッププログラム(SPU)により、楽天ポイントを活用しながら投資信託3万円以上、米国株式を円貨決済で3万円以上投資した場合、それぞれに楽天市場でのポイント付与率が+0.5倍になります。両方を満たせば+1倍の還元率アップです。

出所:楽天証券

また貯めたポイントを投資に利用でき、特に楽天証券はポイント投資できる商品の範囲が広いのが魅力です。

【ポイント投資の特徴】

| 証券会社 | NISA利用 | 新NISAつみたて投資枠の利用 | 投資できる商品 |

|---|---|---|---|

| 楽天証券 | ○ | ○ | 投資信託、国内株、米国株、バイナリーオプション※ |

| SBI証券 ※ | ○ | ○ | 投資信託、日本株 |

| マネックス証券 | ○ | × | 投資信託 |

| auカブコム証券 | ○ | × | 投資信託、日本株 |

| 松井証券 | × | × | 3銘柄の投資信託 |

2024年4月15日時点、出所:楽天証券、SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券、松井証券

※楽天ポイントコースの場合はすべて、楽天証券ポイントコースの場合は投資信託のみ

※投資できる商品は、適用するポイントによって異なる

\楽天ポイントが貯まる・投資に使える!/

取引ツールが充実していて取引しやすい

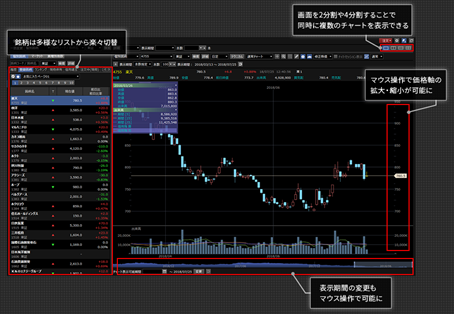

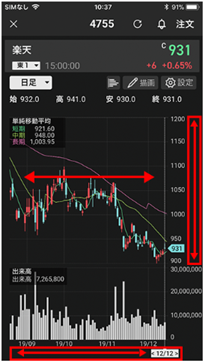

楽天証券はスマートフォン向けに「iSPEED」、PC向けに「マーケットスピード」というアプリを提供しています。どちらも初心者から上級者まで使いやすいのが魅力です。

スマートフォン向けのiSPEEDは、市場情報のチェックから基本的な発注まで一気に実行できるアプリです。気になる銘柄を「お気に入り」に入れておけば、手間なく現在の価格などをチェックできます。

出所:楽天証券|iSPPED

チャートは、スマートフォンでも見やすく作られているほか、拡大・縮小やチャートのスクロールも直感的で自在に操作できます。

出所:楽天証券|iSPPED

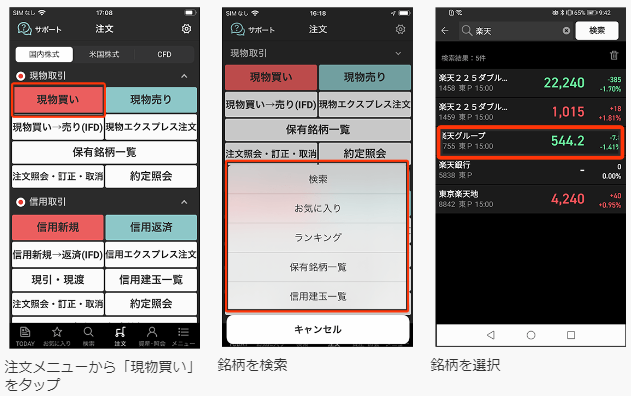

iSPEEDは、発注もできるため、外出先から商品を売買するときにも便利です。下図の「シンプル注文」なら初心者でも簡単に売買ができます。慣れてきたら細かい注文方法に対応した「プロ注文」も使ってみましょう。

出所:楽天証券|iSPPED

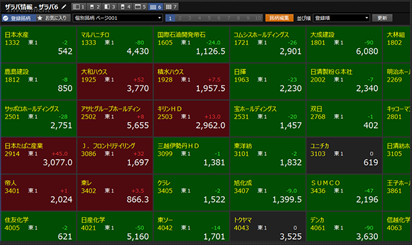

パソコン向けのマーケットスピードも情報収集や売買を一括で行えます。例えば「ザラバ情報」では、気になる銘柄を登録しておけば日中の値動きが一目瞭然です。

チャート機能も、多彩でありながら直感的に操作できるため、初心者でも扱いやすいといえます。

株の売買自体が初めてで、取引のポイントをさらに詳しく知りたい方はこちら。

【株初心者向け】株式投資のはじめ方おすすめ銘柄、証券会社、勉強法まで一挙解説

マネーブリッジで入出金が楽

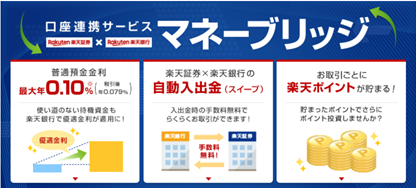

マネーブリッジとは、楽天銀行と楽天証券の口座連携サービスのことで、入出金の手間がなくなるのが魅力です。

出所:楽天証券

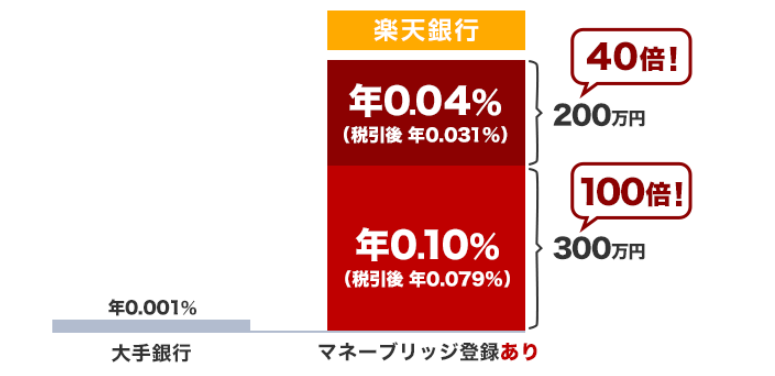

楽天証券での取引時に売買代金を楽天銀行から自動かつ無料で入出金してくれるサービスで、証券口座の残高を気にせず取引できます。またマネーブリッジを活用すると楽天銀行の普通預金金利が預金額300万円まで年0.1%、300万円超が0.04%となります。(いずれも税引前)

出所:楽天証券

またマネーブリッジ登録をしたうえで投資をするとハッピープログラムの対象となり、外国株式や投資信託などの約定回数や残高に応じて楽天銀行のATM手数料が一定回数無料化するなどの優遇を受けられます。

\楽天銀行との連携でさらにお得!/

日経新聞が無料で読めるなど情報が充実

楽天証券は、会員になれば「日経テレコン」「会社四季報」「バロンズ・ダイジェスト」が無料で閲覧できます。

日経テレコンは、日本経済新聞社が提供するデータベースで直近の日経新聞や過去の新聞経済記事などを検索・閲覧できます。また会社四季報のデータを利用し、日本の上場企業の基本情報や直近の業績、財務情報などを確認することも可能です。

バロンズ・ダイジェストとは、ダウ・ジョーンズ社が提供する米国株および世界の投資情報がまとめられた投資週刊誌「バロンズ」から抜粋・要約されたレポートです。日本語訳されているので、米国株の情報収集を手間なく進められます。

以上のサービスを活用すれば、初心者でもコストをかけずに投資情報の収集や分析が可能です。

\楽天証券なら情報収集もしやすい!/

楽天証券の3つのデメリット

楽天証券には、次のようなデメリットがあります。

これらのデメリットを理解したうえで、それでも問題ないと感じるならば楽天証券での口座開設を検討してください。

IPOの取扱銘柄数が少ない

IPOの取扱銘柄が少ないことは、楽天証券のデメリットの一つです。IPOとは、証券取引所へ新規上場する株式のことを指します。上場済みの株式と異なり、銘柄によって購入できる証券会社が限られているため、証券会社によって取扱数の実績に差があります。例えば2022年4月~2023年3月の取扱銘柄数は、以下の通りです。

【2022年4月~2023年3月のIPO関与件数と関与率】

| 証券会社名 | 件数 | 関与率 |

|---|---|---|

| 楽天証券 | 64 | 68.8% |

| SBI証券 | 92 | 98.8% |

| 松井証券 | 59 | 63.4% |

| マネックス証券 | 54 | 58.1% |

| みずほ証券 | 51 | 54.8% |

出所:SBI証券、関与率とは全上場会社数に占める各社の引き受け社数の割合

楽天証券は2番手ですが、関与率98.8%のSBI証券とは大きな差がついています。IPO銘柄は、人気で需要が多く抽選となるため、ほしい銘柄を必ず買えるとは限りません。

そのためIPO投資を効率よく行うためには、取扱件数が多い証券会社を利用するのが有効です。IPOの投資機会を重視するならSBI証券を併用するのもよいでしょう。

\SBI証券でIPO投資をはじめる!/

外国株の取扱銘柄が少ない

外国株の取引可能国や銘柄数もSBI証券に及びません。例えば、米国株の銘柄数は次の通りです。

| 証券会社名 | 米国株銘柄数 |

|---|---|

| 楽天証券 | 4,733銘柄 |

| SBI証券 | 5,400銘柄 |

| マネックス証券 | 4,617銘柄 |

| auカブコム証券 | 1,890銘柄 |

| 松井証券 | 3,931銘柄 |

取扱国数で見ても、やはり選択肢はSBI証券のほうが豊富です。

| 証券会社 | 取扱国数 |

|---|---|

| 楽天証券 | 6ヵ国(米国・中国・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア) |

| SBI証券 | 9ヵ国(米国・中国・韓国・ロシア※・ベトナム・インドネシア・シンガポール・タイ・ マレーシア) |

| マネックス証券 | 2ヵ国(米国・中国) |

| auカブコム証券 | 1ヵ国(米国) |

| 松井証券 | 1ヵ国(米国) |

2024年4月15日時点、出所:マネックス証券、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、松井証券

※2024年4月15日時点でロシア株式の売買は停止しています

いずれ海外株式を積極的に売買しようと考えている方で、銘柄数や投資先の豊富さを重視する場合には、SBI証券で口座開設するのも一案です。

\SBI証券で外国株投資をはじめる!/

アプリで投資信託を購入できない

楽天証券では、iSPEED系のアプリを使用して株式やFX、オプションの取引ができます。しかし投資信託に対応したアプリがありません。

一方で、SBI証券には「かんたん積立アプリ」で投資信託の資産状況の管理や積立設定、売却などができます。投資信託のスポット買付についても、アプリから直接Webサイトの買付画面へ飛べるため手続きが簡単です。

楽天証券でもスマートフォン用Webサイトでログインすれば投資信託の売買はできますが、アプリのほうが使いやすい方は、SBI証券のほうが便利でしょう。

\かんたん積立アプリが便利!/

楽天証券がおすすめな人

次のようなタイプの初心者の方は、楽天証券で証券取引を始めるのがおすすめです。

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

楽天経済圏を使っている人

楽天銀行や楽天市場など楽天経済圏のサービスを頻繁に使っている方は、楽天証券を利用しましょう。楽天証券でクレカ積立を設定すれば、定期的に投資額に応じたポイント還元が受けられます。貯まったポイントをさまざまな資産へ再投資すれば、効率よく資産形成を進めることも可能です。

また投資信託や米国株でポイント投資を行えば、スーパーポイントアッププログラムによって楽天市場のポイント還元率がアップします。楽天市場で多くの買い物をするほどお得です。

さらに楽天銀行とのマネーブリッジを利用すれば、楽天銀行の普通預金の金利優遇やATM利用や銀行の手数料無料化などのメリットがあります。

投資初心者の人

楽天証券は、投資信託や株式の少額投資ができるため、投資初心者に適した証券会社です。投資信託については、多くの銘柄が100円から投資ができます。また「かぶミニ®(単元未満株取引)」を利用すれば、1株単位の投資が可能です。通常の1単元(100株単位)での投資と比べて少額から投資できます。

少額から始めれば万が一のときの損失額も小さく済むので、初心者の方には楽天証券のように少額での取引に対応した証券会社を利用しましょう。

\楽天証券なら初心者も安心!/

コストを抑えて投資したい人

楽天証券は、日本株や投資信託などの手数料が低いため、コストを抑えて投資したい方にも適しています。

2023年10月1日から「ゼロコース」に加入すると日本株の売買手数料が無料となりましたが、これは単元株の取引だけでなく、かぶミニ®(単元未満株)での取引にも適用されます。少額から始めたい初心者の方でも、手数料を払わずに済みます。

さらに投資信託についても楽天証券では買付手数料が無料です。また信託報酬を含む管理費用が年率0.1%以内など低水準の銘柄も複数取り扱っています。

管理費用0.1%以下の楽天証券取扱銘柄の例

| 銘柄名 | 管理費用(年率・税込) |

|---|---|

| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% |

| eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% |

| eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% |

| eMAXIS Slim全米株式 | 0.09372% |

| たわらノーロード S& P500 | 0.09372% |

| eMAXISSlim米国株式(S& P500) | 0.09372% |

出所:楽天証券、2024年4月15日時点

なお楽天証券の投資信託検索機能「楽天スーパーサーチ」は、管理費用の安い銘柄を昇順で簡単に検索できるため、コストを抑えて投資したい方にとって便利です。

\楽天証券でコストを抑えて投資!/

投資信託の取り扱いが豊富な証券会社で投資したい人

楽天証券は、投資信託を豊富な銘柄のなかから選びたい人にも適しています。主要なネット証券の投資信託の取扱銘柄数は、以下の通りです。

| 証券会社名 | 投資信託の銘柄数 |

|---|---|

| 楽天証券 | 2,261銘柄 |

| SBI証券 | 2,639銘柄 |

| マネックス証券 | 1,523銘柄 |

| auカブコム証券 | 1,687銘柄 |

| 松井証券 | 1,715銘柄 |

SBI証券と楽天証券がともに2,500を超える銘柄数で群を抜いています。SBI証券や楽天証券であれば、自分の投資スタンスやリスク許容度にあった銘柄を柔軟に選んで投資できるでしょう。

楽天証券の良い評判・口コミ

楽天証券について、手数料の安さ、Webサイトの見やすさやクレカ積立を評価する口コミが多数見られます。その一部を紹介していきます。

2023年10月1日から始まった日本株の取引手数料無料化はインパクトが大きい様子で、多くのポジティブな口コミが見られます。

楽天証券への感想を本音で語ります

メリット。日本株の取引手数料が無料になるコースがある。新しいNISAに関して、日本株も米国株も、海外ETFも投資信託も取引手数料が無料(2024年開始の新NISAから適用)。

引用:Twitter

楽天証券のWebサイトの見やすさや、スーパーポイントプログラム(SPU)に対して魅力を感じている方もいます。

楽天証券かSBI証券どっちが還元率どうとかあるけどワイは楽天証券で継続📈楽天プレミアムカード保有やし楽天市場の利用やSPU、楽天モバイル、楽天トラベルの利用を考えたらSBI証券への移行はメリット少ないかな😕あと楽天証券の方が圧倒的に見やすいのよ🤑

引用:Twitter

楽天カードを活用したクレカ積立によるポイント還元も好評です。楽天の他サービスを利用しているため楽天証券を選択した方もしばしば見られます。

自分は楽天経済圏でなるべく統一してる。まあ楽天もいろいろ言われてるけど金銭的なメリットが大きいんでそうしてる。今のところ大きなトラブルとかないし使い勝手は良いし特に不満はない。楽天証券でS&P500の投資信託に楽天カードを使って積み立ててるけどポイントたまって助かる

引用:Twitter

楽天証券の悪い評判・口コミ

日本株の売買手数料を無料にするために手続きが必要な点への不満や、SOR注文というシステムに対する不安に関する口コミが散見されます。また楽天モバイルなど他の楽天サービスの業績悪化を懸念する意見も少なくありません。

日本株の手数料が無料化されますが、楽天の場合は「ゼロコース」への変更手続きが必要です。その点に不満を感じている方も一部います。

10月からいくつかの証券会社で手数料無料化されるけど、楽天証券は自分で変更手続しないと無料化されないらしい。楽天のそういうところが嫌い。脱楽天してよかったと改めて実感。

引用:Twitter

ゼロコースにしたときに「SOR」という新たな注文ルールが適用されることを不安視するコメントが散見されました。

楽天証券の取引手数料無料化、SOR利用が必須になるのでデメリットの方が大きくない??になってる。判断する知識が足りて無さすぎる。

引用:Twitter

SOR注文とは、東京証券取引所(東証)と楽天証券が運営するPTS(私設取引システム)などのなかから、東証と同値かより有利な価格での取引を目指すものです。

SORとは、東京証券取引所(東証)やPTS(私設取引システム)など複数の市場から、最良価格がある市場を自動的に選び、注文を執行する仕組みのことです。

出所:楽天証券

楽天の説明に基づけばメリットが大きいように感じられますが、従来と異なる取引ルールが採用される点に不安を感じる方も少なくありません。

また楽天証券の直接的なネガティブ要因ではありませんが、楽天モバイルの業績悪化の影響を不安視する意見も散見されます。

楽天証券の金融事業が悪いとは言わないが今後もモバイルの補填していかれたらかなわない。他の企業で同じ事した方が断然お得だからだ。しかも毎月33333円と金額が大きい。楽天さん今までありがとう。もう勝負ついたよ。楽天がモバイルやってる限り他の事業とも関わるのをやめたい。

引用:Twitter

SBI証券とどっちがおすすめ?

楽天証券とSBI証券で悩んでいる方は、次のような着眼点で検討してみてはいかがでしょうか。

楽天ユーザーは楽天証券がおすすめ

楽天ユーザーで楽天ポイントを貯めている方には、楽天証券がおすすめです。楽天証券とSBI証券で、それぞれに貯めたり投資したりできるポイントは、以下のようなものがあります。

| 証券会社 | 貯められるポイント | 投資できるポイント |

|---|---|---|

| 楽天証券 | 楽天ポイント | 楽天ポイント |

| SBI証券 | Vポイント Tポイント Pontaポイント dポイント JALマイル※ |

Vポイント※ Tポイント Pontaポイント |

出所:楽天証券、SBI証券

※各貯められるポイントはメインポイントとして設定できるポイント

※Vポイントでの投資は投資信託のみ(2024年4月15日時点)

SBI証券は、複数のポイントから好きなものを貯めたり投資したりできる点がメリットの一つです。しかし楽天のサービスを利用しているなら楽天ポイントを貯めて、投資に回すのが効率的といえます。スーパーポイントプログラムやマネーブリッジなど、楽天の他サービスと連携してお得になる制度もあるため、あえて証券会社だけSBI証券を選ぶメリットは小さいでしょう。

\楽天証券で楽天ポイントを貯める!/

外国株やIPO投資にチャレンジするならSBI証券がおすすめ

投資に慣れてきたら外国株やIPO投資をしたいと考えている場合は、SBI証券を選ぶのがおすすめです。SBI証券と楽天証券を比べた場合、特に外国株やIPOについてはSBI証券のほうが優れています。米国株の取扱銘柄数では、楽天証券が4,810銘柄、SBI証券が5,400銘柄以上(いずれも2024年4月15日時点)と500銘柄以上の差があります。

さらに投資できる国で見ると韓国・ロシア(※)・ベトナムの株は両社のうちSBI証券しか投資できません。またIPOについても2022年4月~2023年3月の取扱件数でSBI証券が92件、楽天証券が64件と大きく差が開いています。

\SBI証券で外国株やIPO投資にチャレンジ!/

SBI証券での口座開設についてさらに詳しく知りたい方はこちら。

【2023年最新版】SBI証券のつみたてNISAを始め方からおすすめ銘柄まで徹底解説

投資信託や新NISAつみたて投資枠の銘柄数はどちらも豊富

投資信託や新NISAつみたて投資枠は楽天証券、SBI証券ともに取扱銘柄数が豊富です。

【楽天証券とSBI証券の投資信託と新NISAつみたて投資枠の取扱銘柄数】

| 証券会社 | 投資信託 | 新NISAつみたて投資枠 |

|---|---|---|

| 楽天証券 | 2,261銘柄 | 222銘柄 |

| SBI証券 | 2,579銘柄 | 211銘柄 |

SBI証券のほうが多いものの差はわずかで、どちらの証券会社でも豊富な選択肢のなかから自分に合った投資先を選べます。そのため投資信託や新NISAつみたて投資枠の銘柄数では比較せず、貯めたいポイントや外国株・IPO投資の優先度などほかの要因をふまえて自分に合った証券会社を選ぶのがよいでしょう。

楽天証券とSBI証券で悩んでいる方は、こちらの記事も読んでみてください。

SBI証券と楽天証券はどう使い分ける?どっちがいいのかも7項目で比較

楽天証券の口座開設手順

楽天証券での口座開設手順は、次の通りです。

1.楽天証券Webサイトから口座開設の申し込み

楽天証券Webサイトの右上部にある「口座開設」と書かれた赤いボタンをクリックして、口座開設手続きを開始します。

出所:楽天証券

遷移画面では「楽天会員の方」と「楽天会員ではない方」の選択肢があり、会員かどうかで手順が分かれます。楽天会員の方は、パスワードやID入力で自動的に楽天登録のメールアドレスが反映される仕組みです。一方楽天会員ではない方は、メールアドレスを登録すると後続の手続きを進めるためのURLが届きます。

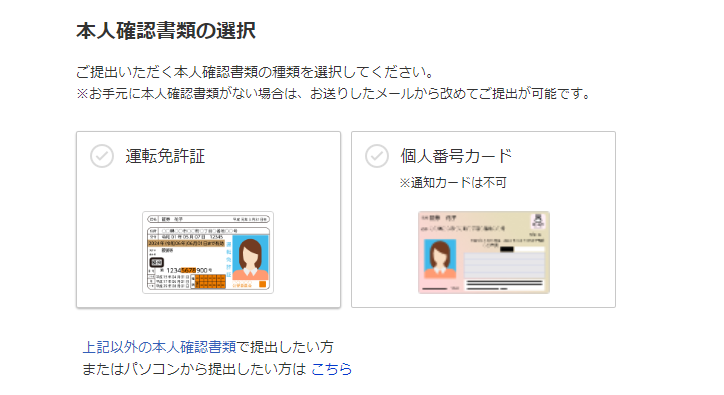

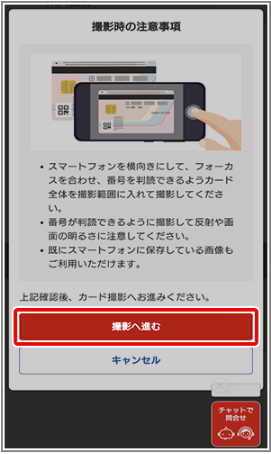

2.本人確認書類の登録

出所:楽天証券

スマートフォンと運転免許証(または個人番号カード)があり、スマートフォンで手続きする場合には自身の顔写真を撮影することにより、最短翌営業日にログインIDを受け取れます。

パソコンで手続きする場合は、書類をアップロードして本人確認しますが、その場合はログインIDが書かれた手紙が郵送されるため、取引開始まで5営業日前後かかります。この方法では、以下の書類も本人確認書類として利用可能です。

- 各種健康保険証

- 住民票の写し

- 印鑑登録証明書

- 住民基本台帳カード

- パスポート(日本)

- 在留カード・特別永住証明書

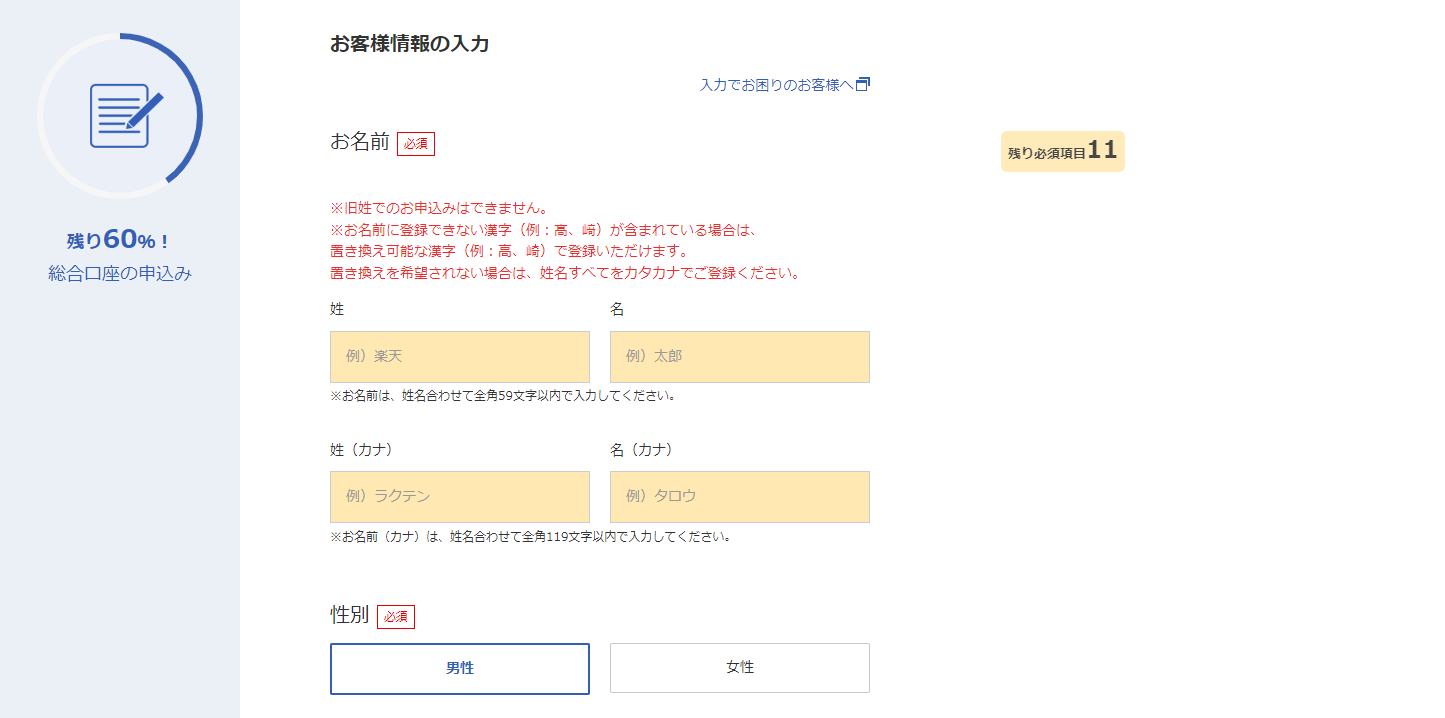

3.基本情報の入力

出所:楽天証券

以下の本人情報を入力します。

- 氏名・性別

- 生年月日

- 住所

- 電話番号(携帯・スマートフォンのみ)

- ログインパスワード(スマホで本人確認の場合のみ)

なお楽天会員で登録した場合は、楽天の会員情報が自動入力されます。

さらに納税方法やNISA関連の情報入力の後半では口座選択などを行います。

- 納税方法の選択

- NISA口座の選択

- 追加サービスの選択(iDeCo、楽天FX口座、信用取引口座、楽天銀行口座)

納税方法は、他の証券会社と同様に「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座開設なし」を選べます。NISAを利用する場合は、ここで利用したい口座どちらかを選べば、あわせて開設手続きを進められます。

口座や追加サービスは、申し込み必須ではないので、自分にとって必要かを検討したうえで選択してください。

4.ログイン情報が届いたらマイナンバーを登録

ログインID情報が郵送もしくはメールで届いてログイン可能になったら、ログインして暗証番号などの初期設定後にマイナンバーを登録します。本人確認書類としてマイナンバーカードを提出した方は、このプロセスをスキップできます。

出所:楽天証券

マイナンバーカードを持っている場合は、スマホ撮影で登録が可能です。ない場合もマイナンバー記載の住民票や通知カードの画像ファイルをアップロードして提出できます。

5.口座開設手続き完了

マイナンバー登録や暗証番号の入力などの初期設定が完了すれば、口座の利用が可能になります。楽天証券に投資資金を入金して、さっそく投資を始めてみましょう。

また楽天銀行口座を持っている方は、マネーブリッジを設定すれば楽天銀行口座へ自動入出金されるため、入金の手間を省くことができます。

\楽天証券で投資をはじめる!/

楽天証券のよくある質問

最後に楽天証券に関してよく寄せられる質問と回答を紹介します。

楽天証券が初心者にとって利用しやすい理由は?

大きく分けると次の3つが初心者にとって使いやすい理由です。

- 少額投資ができる

- 情報が豊富

- 取引ツールや画面が使いやすい

投資信託は100円から、日本株もかぶミニ®(単元未満)を使えば1株から投資できるなど少額投資しやすい仕組みが充実しています。また四季報の情報や日経新聞、バロンズダイジェストなど豊富な情報を無料閲覧できることも魅力です。

パソコン用に「マーケットスピードシリーズ」、スマートフォン用には「iSPEEDシリーズ」など初心者から上級者まで使いやすいツールがそろっています。

スマートフォン用サイトでは、ログイン後のトップページで資産合計額が確認でき、主要商品の検索もできるなど、見やすく使いやすい設計となっているのが特徴です。

楽天証券の一番のデメリットは?

IPOの取扱銘柄数では、SBI証券と大きな差があるため、IPO投資を積極的にする方にとってはデメリットに感じるでしょう。また楽天証券は、投資信託の売買がアプリでできないため、不便に感じる可能性があります。

以上の点がどうしても気になる方は、IPO銘柄の取扱実績が豊富で投信積立に特化したアプリ「かんたん積立」が便利なSBI証券を利用するのも一案です。

楽天証券口座を放置すると何かデメリットはある?

口座維持に手数料はかからないので、口座開設後放置したとしてもペナルティなどはありません。ただしNISAは、年間投資枠が決まっているので枠を残したまま放置して翌年になってしまうと、その枠はもう使うことができなくなります。課税口座については、特段のデメリットはないでしょう。

\楽天証券で投資をはじめる!/