S&P500は、米国の大手企業500社の株から構成される株価指数で、長きにわたって右肩上がりの推移となっているのが特徴です。S&P500と連動するETFやインデックス投資信託は、高成長を狙う投資家にとっては魅力的な投資先といえます。

一方で、S&P500のインデックスファンドのみを保有すると実質的には資産のすべてを海外株へ投資することになるため、リスクが高い投資である点を理解しておく必要があります。またすべてが米国の大手企業のため、分散が効きづらい点なども留意点です。

投資先の分散を図りたい場合は、オール・カントリーのような全世界へ投資するインデックスファンドを保有したり、ほかのファンドと合わせ持ったりするなどの選択肢もあるでしょう。

今回の記事では、S&P500のみに投資するメリット・デメリットやS&P500と組み合わせる場合のおすすめの投資先を紹介します。自分の投資方針を考えるうえで、ぜひ参考にしてください。

- 米国市場の高い成長性に期待して投資するなら一本に絞っても問題ない

- リスク分散が効いておらず、米国経済に大きく依存する点は留意点

- 1本の投資信託で分散効果を高めるなら、オール・カントリーへ投資するのも一案

- オール・カントリーは世界中の株式市場に分散投資でき、投資比率が自動調整される

- S&P500と組み合わせるうえでおすすめの投資信託も紹介

S&P500だけでいいと考えられる4つの理由

次の4つの理由から、S&P500のみに投資することには一定の合理性があります。

それぞれの理由について、詳しく解説していきます。

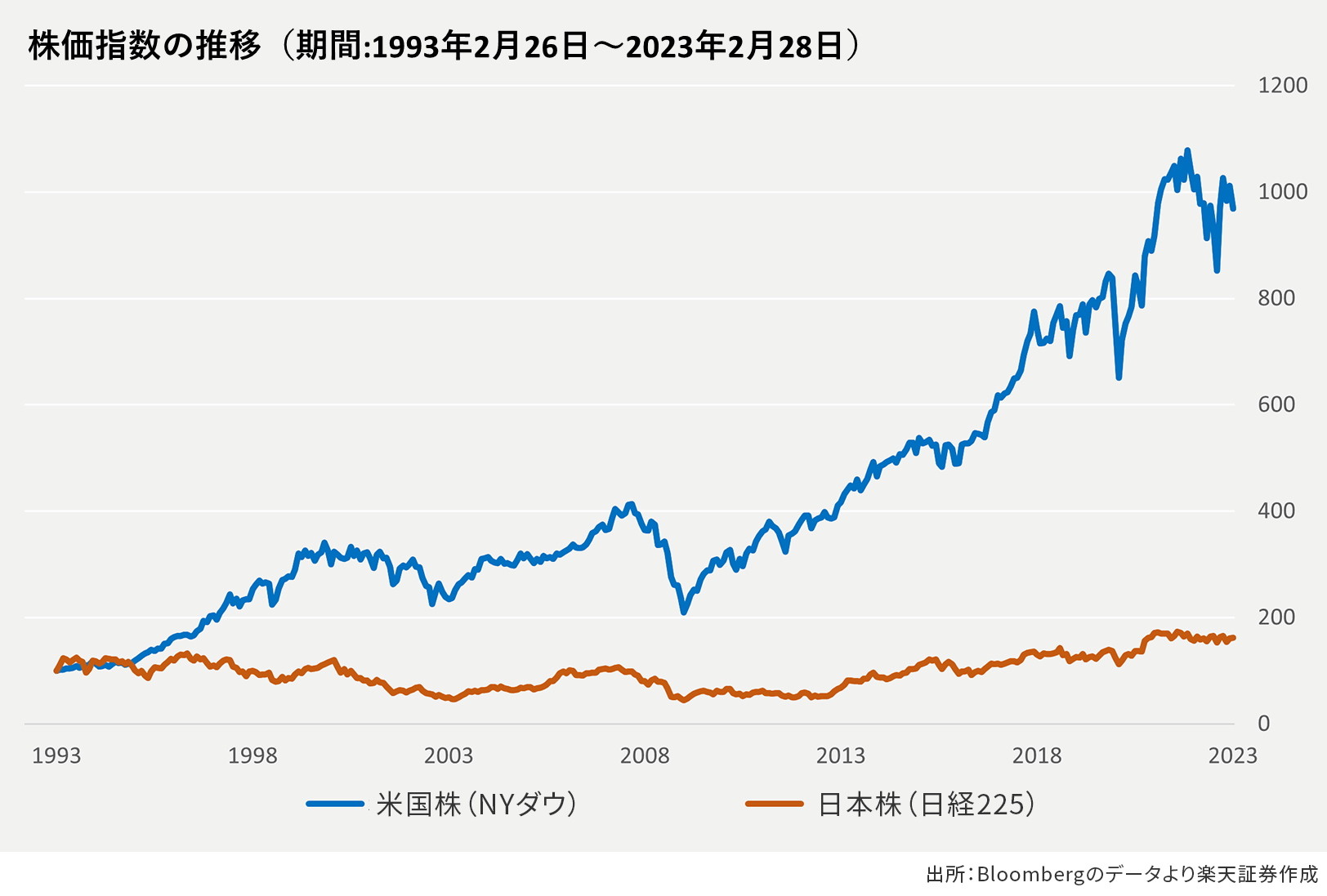

米国株は長期にわたって上昇してきたから

S&P500は、米国の株式市場の成長を反映する形で、長期にわたって右肩上がりの成長を続けています。過去30年の推移で見ると、指数はおよそ10倍に成長しているのです。

この期間には、ITバブルの崩壊やリーマンショック、新型コロナウイルスの感染拡大など米国の株価を大幅に下落させる出来事がありました。複数回の危機を経ても株価はやがて回復し、長期で保有すれば着実なリターンが期待できる推移となっているのです。仮にこれまでのような成長が今後も継続すると考えるなら、S&P500へ投資しておけば、資産を順調に増やしていくことができるでしょう。

米国株投資の魅力については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

米国株(アメリカ株)と米国ETFが買える証券会社をおすすめ順に紹介

米国の優良企業500社に投資できるから

S&P500へ投資しておけば、実質的に米国の大手優良企業への投資が可能です。新興国株や中小型株などへ投資するのと比べると、企業の倒産リスクを抑えられると期待できます。

S&P500は、米国の大手企業500社で構成されており、時価総額53億米ドル以上かつ4四半期連続で黒字計上しているなどの条件があります。(2024年9月時点)

つまりS&P500は、必然的に規模が大きく経営が安定した企業が選定される仕組みとなっているのです。例えばマイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、コカ・コーラなど米国内だけでなくグローバルによく知られていて、確かな実績のある企業が多数組み入れられています。そのような優れた企業のなかで分散投資できることも、S&P500のインデックスファンドへ投資するメリットの一つです。

低コストでインデックス投資できるから

S&P500に連動するインデックスファンドやETFは、信託報酬・管理費用といった投資のコストが低いのが特徴です。例えばSBI証券で取り扱うファンドを見ると多くの銘柄の信託報酬が年間0.1%を下回っています。

| 銘柄 | 信託報酬 |

|---|---|

| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 0.05775% |

| たわらノーロード S&P500 | 0.09372% |

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% |

| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% |

その点では、S&P500へ投資先を集中させることで、長期で効率よく資産運用を進めることも一つの考え方といえるでしょう。

アクティブファンドに分散投資してもパフォーマンス改善は難しい

アクティブファンドへ投資してもインデックスファンドを長期で上回るのが難しいため、「S&P500だけに投資しても問題ない」という考え方もあります。投資先を考えるときにアクティブファンドを検討することも一つの方法です。市場指数へ連動することを目指して運用されるインデックスファンドに対して、ベンチマークを上回る運用を目指すファンドをアクティブファンドと呼びます。

しかし長期で安定的に市場指数を上回ることは、プロでも難しいと考えられます。SBI証券の調査によると2024年7月時点では、同社が扱う最も優れたアクティブファンドでも、月次リターンの10年間の勝率は47%に留まります。2位以下は30%以下です。

10年間で見れば、すべてのアクティブファンドにおいて同じ指数をベンチマークとするインデックスファンドが高リターンだった月のほうが多いという結果です。長期で優れた結果を残すアクティブファンドを見つけるのが難しいのであれば、相対的に運用コストが低いインデックスファンドに集中させるのが得策といえます。

そのときに米国株式市場へ投資するのであれば、S&P500に絞って投資することも一つの考え方です。

\SBI証券でインデックスファンドに投資する!/

S&P500だけでいいとの考え方に対する不安要素

次のような点から、S&P500のインデックスファンドだけに投資することが得策とは限りません。

S&P500だけでは分散効果が限定的

S&P500は、米国大手企業だけが組み入れられた指数なので「国や企業の規模」という点では分散効果が期待できません。米国企業や米国経済の環境変化のインパクトを大きく受けてしまうリスクがあります。また過去長期にわたり米国の株式市場は順調に成長してきましたが、この成長性が永続する保証はありません。

もし将来、米国経済が衰退するようなことがあれば、S&P500だけに投資しているとリターンが悪化するリスクもゼロではありません。長期投資を安定的に行うには、さまざまな資産・国に投資してリスク分散を図るのが得策でしょう。なぜなら値動きの特徴が異なる資産に分散投資すれば、一部の資産で損失が発生しても、ほかの資産の値動きが相殺してくれることが期待できるからです。

S&P500だけに絞ってしまうと、リスク分散の効果が小さくなってしまう点は、留意点の一つといえるでしょう。

米国経済が悪化すると大きなダメージを受ける恐れ

S&P500に資産を集中していると仮に米国経済が不況に陥った場合は、大幅に指数が下落して大きな損失を受ける可能性があります。これは、投資資産をすべて米国企業へ投資することになり、パフォーマンスが米国経済の動きに大きく依存するためです。例えば2008年のリーマンショックの際には、米国株式市場が急落し、S&P500の最大下落率は-56.8%を記録しています。

仮に当時S&P500に資産を集中させていた場合、資産価値が一時半分以下に減っていた可能性があるのです。S&P500のみに投資する場合は、米国経済の動向の影響を大きく受ける点に留意しましょう。

米ドル円の為替リスクが大きい

S&P500は、米ドル建ての資産のため、為替変動の影響を大きく受ける点にも注意が必要です。為替変動により基準価額が変化するため、投資信託や国内のETFなど日本円で購入できるファンドでも、S&P500へ投資すれば為替の影響を受けます。購入時のレートよりも円高になると円ベースで見たときの資産価値が目減りするため、S&P500自体が上昇していても損失が発生する可能性があります。

通貨で見たときのリスク分散効果を高めたい場合は、米国株以外の海外資産への投資も組み合わせる必要があります。また単純に為替リスク自体を抑えたいのであれば、日本株へ投資する投資信託と組み合わせるのが有効です。

アクティブファンドを完全に選択肢から外すのが適切か

インデックスに長期で勝てないアクティブファンドが多いとしても、アクティブファンド投資を一切検討しないのが得策とは限りません。平均値やファンド全体の傾向として、インデックスファンドのほうが安定して見えるとしても、なかには長期で優れたパフォーマンスを見せるファンドもあるかもしれません。

例えば米国株や世界株に特化したアクティブファンドを取り入れて、パフォーマンス改善を狙うことも一つの方法です。また日本株や新興国株など他の地域へ投資するアクティブファンドを組み入れてアクティブとインデックスを組み合わせながら投資先の分散を目指すことも選択肢の一つといえます。

1銘柄への投資ならS&P500よりオール・カントリーを選ぶ方法も

1銘柄に投資ファンドを絞りたい場合は、以下の4つの理由からオール・カントリーへ投資するインデックスファンドを選ぶことも方法の一つです。

これらの要点に魅力を感じる人は、オール・カントリーへ連動するインデックスファンドも検討してみましょう。

世界中の株式に分散投資ができる

オール・カントリー、正式名称「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」は、全世界の株式市場を組み入れたインデックスです。1銘柄投資するだけで、先進国・新興国双方において分散投資が行えます。米国S&P500では、投資先がすべて米国に集中してしまうため、リスク分散はオール・カントリーのほうが期待できるでしょう。

例えば米国経済の悪化による株価下落が発生した場合は、他の先進国や新興国へ資産を振り分けていることにより、損失幅を抑えられる可能性があります。

自動で投資比率が調整される

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスは、時価総額の比率に応じて国別の投資比率が決められています。時価総額の比率の変化に応じて投資比率も自動調整されるのが特徴です。例えばeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の場合、2024年8月末時点で世界最大の時価総額を持つ米国の割合が62.3%と過半数を占めています。

しかし将来米国の衰退や他国の経済成長が進んだ場合は、自動的に他地域の投資比率が増える仕組みです。

いまは資産の大部分を米国に投資できる

現状MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスは、米国株が約60%以上を占めているため、資産の大半を米国に投資できます。長期的に不確実性があっても「現時点では市場規模が大きく成長性も期待できる米国株に投資したい」という人に適した投資先といえます。リスク分散しながらS&P500から大きく投資先を変えずに済むことも特徴です。

信託報酬はS&P500よりわずかに低い

オール・カントリーに投資するインデックスファンドは、S&P500のファンドと比べて信託報酬がわずかに低いケースがあります。例えばeMAXIS Slimシリーズで比較すると次のとおりです。

| 銘柄 | 信託報酬 |

|---|---|

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% |

| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775%以内 |

両者の差は、わずかですが長期的に見るとインパクトが大きくなります。投資コストを極限まで抑えて投資したい人は、オール・カントリーへ検討するのもよいでしょう。

\SBI証券でオール・カントリーに投資する!/

S&P500との組み合わせにおすすめの投資信託

S&P500のインデックスと別のファンドを組み合わせてリスク分散を図ることも一つの方法です。組み合わせるファンドは、以下から選ぶとよいでしょう。

それぞれのファンドの特徴について、詳しく紹介していきます。

こちらの記事では、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)でおすすめのインデックス投資信託を紹介しています。あわせて参考にしてみてださい。

SBI証券で購入できるつみたてNISA銘柄をタイプ別におすすめ

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |

|---|---|

| 投資対象 | 先進国の株式 |

| 基準価額 | 2万8,640円 |

| 純資産総額 | 約7,334億6,600万円 |

| 管理費用 (含む信託報酬、年率、税込) |

0.09889% |

| トータルリターン (3年・年率) 2024年9月6日時点 |

16.45% |

※基準価額と純資産総額は2024年9月11日時点

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、MSCIコクサイ・インデックスへの連動を目指して運用されるファンドです。同指数は、日本を除く先進国が組み入れられています。そのためS&P500とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスを組み合わせれば米国以外の先進国にも分散投資が可能です。

また管理費用が0.1%未満でS&P500のインデックスファンドと同程度に投資コストを抑えた運用が実現できます。「米国以外にも分散したいけど新興国のリスクを取るのは避けたい」という人におすすめのファンドです。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |

|---|---|

| 投資対象 | ・国内株式 ・先進国株式 ・新興国株式 ・国内債券 ・先進国債券 ・新興国債券 ・国内リート ・先進国リート |

| 基準価額 | 1万6,039円 |

| 純資産総額 | 約2,877億6,700万円 |

| 管理費用 (含む信託報酬、年率、税込) |

0.143% |

| トータルリターン (3年・年率) 2024年9月6日時点 |

6.35% |

※基準価額と純資産総額は2024年9月11日時点

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、次の8つの資産に12.5%ずつ均等に等することを目指す投資信託です。

- 国内株式

- 先進国株式

- 新興国株式

- 国内債券

- 先進国債券

- 新興国債券

- 国内リート

- 先進国リート

それぞれの資産クラスは、市場指数への連動を目指して運用されるため、基本的にインデックス投資信託の一種と考えて良いでしょう。同ファンドを購入すれば世界中の株式に加えて債券・リートにも分散投資が可能で、投資する国・地域と資産の双方で分散効果が期待できます。

「米国に多めに投資したいけど資産クラスでのリスク分散を実践したい」という人は、S&P500のインデックスファンドと同ファンドを組み合わせるのがよいでしょう。

\楽天証券でインデックスファンドへ投資する!/

ニッセイ日経225インデックスファンド

| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |

|---|---|

| 投資対象 | 日本株式 |

| 基準価額 | 4万3,948円 |

| 純資産総額 | 約2,750億9,000万円 |

| 管理費用 (含む信託報酬、年率、税込) |

0.275% |

| トータルリターン (3年・年率) 2024年9月6日時点 |

8.04% |

※基準価額と純資産総額は2024年9月11日時点

ニッセイ日経225インデックスファンドは、名称にもあるとおり、日経平均株価に連動するインデックスファンドです。日本の株式市場に関する情報は、海外市場よりも入手しやすく初心者でも投資しやすいファンドの一つといえます。また米国の株式インデックスのS&P500を組み合わせると世界を代表する日本と米国の2つの株式市場で分散投資が可能です。

両者の投資比率を調節することで、自分の投資意向に合わせて資産を配分できます。「状況を確認しやすい日本の株式市場にも一定程度投資したい」という人は、S&P500と同ファンドの組み合わせを検討してください。

三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド)

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |

|---|---|

| 投資対象 | 金 |

| 基準価額 | 2万7,656円 |

| 純資産総額 | 約2,300億8,200万円 |

| 管理費用 (含む信託報酬、年率、税込) |

0.99% |

| トータルリターン (3年・年率) 2024年9月6日時点 |

20.65% |

※基準価額と純資産総額は2024年9月11日時点

三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド)は、日本の金の取引価格に連動することを目指して運用されるファンドです。実際には、金市場に連動するETFへ投資されます。実物資産の一種となる金は、インフレ時に価格が上昇しやすい傾向があります。歴史的に資産防衛に有効な投資先と考えられていて株式市場が下落する局面で、資産価値の保全が期待できるでしょう。

S&P500と組み合わせることで、経済危機やインフレから資産を守る手段として有効です。「投資先を分散して損失リスクを抑えたい」と考えている人は、同ファンドと組み合わせることも一つの選択肢の一つといえます。

上場インデックスファンド日本高配当

| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |

|---|---|

| 投資対象 | 日本株 |

| 取引所価格 | 2,831.50円 |

| 純資産総額 | 約434億5,700万円 |

| 運用管理費用 (信託報酬) |

0.28% |

| 累積騰落率(1年) 2024年8月30日時点 |

16.79% |

※取引所価格と純資産総額は2024年9月11日時点

上場インデックスファンド日本高配当<1698>は、東証を通じてリアルタイムで取引できるETFです。同ファンドは、東証配当フォーカス100指数という指数に連動することを目指して運用されています。東証配当フォーカス100指数は、TOPIX1000および東証REIT指数の構成銘柄のうち時価総額と予想配当の高さをもとに選定された100銘柄(株式90銘柄、REIT10銘柄)から構成されています。

つまりこのファンドへ投資すれば日本の高配当株への投資が可能です。配当収入を積み上げていけば長期で見たときに株価変動に対する耐久力を高められるでしょう。また本ファンドは、分配金を定期的に出しています。直近の分配金は2024年7月で、1口あたり23円80銭でした。「日米で分散投資しながら分配金で定期的な現金収入がほしい」と考えている人におすすめの組み合わせです。

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |

|---|---|

| 投資対象 | 新興国株式 |

| 基準価額 | 1万4,717円 |

| 純資産総額 | 約1,572億6,100万円 |

| 管理費用 (含む信託報酬、年率、税込) |

0.1518% |

| トータルリターン (3年・年率) 2024年9月6日時点 |

5.03% |

※基準価額と純資産総額は2024年9月11日時点

eMAXIS Slim 新興国株式インデックスは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動することを目指して運用されるファンドです。新興国24ヵ国の株式市場への分散投資ができます。新興国は、相対的に高い成長が期待できる一方で経済的・政治的に先進国と不安定な場合もあり、ハイリスク・ハイリターンな投資先です。

S&P500と組み合わせることで、投資先を分散しつつ高いリターンを追求することも一つの方法といえるでしょう。

ひふみプラス

| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |

|---|---|

| 投資対象 | 国内株式(一部海外) |

| 基準価額 | 5万5,365円 |

| 純資産総額 | 約5,314億7,800万円 |

| 管理費用 (含む信託報酬、年率、税込) |

1.078% |

| トータルリターン (3年・年率) 2024年9月6日時点 |

1.02% |

※基準価額と純資産総額は2024年9月11日時点

ひふみプラスは、レオス・キャピタルワークス株式会社が運用するアクティブファンドです。国内外の経済循環や構造変化などを踏まえて割安で長期的な成長が期待できる銘柄へ投資する戦略となっています。また市場環境により一部資産を海外株へ投資できるガイドラインとなっていることも特徴です。2024年8月30日時点では、運用資産の4.72%が海外株へ投資されています。

また市場のリスクが高まった際に現金比率を高め、損失を抑える戦略を採用していることも特徴です。日米の株へ分散投資するうえで、情報を得やすい日本株のほうでアクティブファンドにチャレンジするのも一つの選択肢といえます。

\楽天証券でアクティブファンドへチャレンジ!/

自分にあった投資信託はどうやって選べばよい?

投資信託を選ぶ際には、以下のポイントに注意して自分の投資スタイルやリスク許容度に合ったファンドを選ぶことが重要です。

新NISAでの投資信託選びについては、こちらの記事でも紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

新NISAで何を買う?おすすめ商品や選び方を解説

投資先・ベンチマーク

まずは、投資先の地域・資産クラスや連動するベンチマークをもとに投資先を選びましょう。投資信託は、銘柄により地域や資産クラスがさまざまです。今回紹介したS&P500は米国株の指数ですが、日本や先進国、新興国などへ投資する銘柄もあります。また資産クラスで見ても債券やREIT、金などへ投資するものもあります。

ファンドの投資先を見る場合は、どのようなベンチマークを設定しているかを確認するとよいでしょう。なぜならベンチマークは、特定の市場指数を適用しておりチェックすることでその銘柄の投資先が把握できるからです。ベンチマークを参照しながら自分の投資スタンスに合った銘柄を保有しましょう。

運用実績

ファンドの過去の運用実績も銘柄を選ぶうえでの参考情報となります。過去のパフォーマンスが将来のパフォーマンスを示唆・保証するものではありません。しかし長期にわたって安定したリターンを実現したファンドは、信頼が高く投資を検討しやすい銘柄といえるでしょう。短期のリターンだけでなく3年、5年や設定来など長期のリターンを比較しながら投資銘柄を選びましょう。

信託報酬などの手数料

信託報酬やその他の手数料は、投資先や特性が似たファンドであれば低いにこしたことはありません。信託報酬などの手数料は、投資信託を保有している間にわたって間接的に徴収されパフォーマンスの抑制要因となります。同程度の成績を持つファンド同士であれば手数料が低いファンドのほうがコスト控除後のリターンが高くなります。

ニーズに合った銘柄が多数あって一つに絞れない場合は、できるだけ信託報酬の低いファンドを選びましょう。

リスクの高さ

自分の投資スタンスに合ったリスクの銘柄を選びましょう。投資信託は、銘柄によって下落率や価格の変動の大きさが異なります。今回紹介したS&P500は海外株式へ投資する投資信託なので、比較的リスクが高めなファンドの一つです。さらにハイリスク・ハイリターンを狙いたい場合は、新興国株式などへ投資することも選択肢の一つといえます。

逆にリスクを抑えたい場合は、債券などへ投資するバランスファンドを保有することもよいでしょう。一般的にリスクが高いほどリターンも高い傾向にあるため、自分のリスク許容度とリターン目標をもとに適切な銘柄へ投資しましょう。

純資産残高

ファンドの純資産残高は、ファンドの人気・規模を表す指標です。純資産残高が大きいファンドは、流動性が高く運用の安定性も期待できます。投資信託は、純資産残高が小さくなると運用終了となるリスクが高くなります。長期で継続保有するうえでは、純資産残高の大きいファンドのほうが安心です。

S&P500だけでいいかは米国株の特徴や他銘柄の選択肢を踏まえて慎重に考えよう

S&P500は、米国の成長に投資するための優れた選択肢であり過去の実績や低コストの運用手段が魅力です。長期での高成長を追求したい場合は、S&P500だけに投資することも一つの方法といえます。一方、リスク分散の観点から見るとS&P500だけに投資するのが得策とはいえない一面もあります。1銘柄のみで分散投資をする場合は、世界株式の投資信託を保有するのが有効です。

またS&P500のインデックスファンドと他の投資信託を組み合わせてバランスの取れたポートフォリオを形成する方法もあります。S&P500の特徴を十分に理解しつつ、自分の投資スタンスやリスク分散に関する考え方も整理したうえで「単体保有するか」「他の銘柄と組み合わせるか」について検討していきましょう。