松井証券は、売買代金が50万円以下の場合手数料が無料となるお得な証券会社です。サポート体制も手厚いので、ネット証券の利用に不安がある人にも安心して利用できるでしょう。

本記事では、松井証券ユーザーの口コミを分析し利用するメリットや注意点をまとめました。松井証券での口座開設を検討している人はぜひ参考にしてください。

松井証券の基本情報

松井証券の基本情報は、以下の通りです。

| 設立 | 1931年3月(創業1918年5月) |

|---|---|

| 時価総額 | 2,196億円 |

| 口座数 | 151万1,467口座(2023年12月末) |

| 手数料(税込み) |

(株式の現物取引) 50万円まで:0円 100万円まで:1,100円(税込) 200万円まで:2,200円(税込) 以降100万円増えるごとに1,100円(税込)加算 ※25歳以下の人は無料 |

| NISA対応 | 〇 |

| iDeCo対応 | 〇 |

| IPO実績(2023年) | 70社 |

| 投資信託取扱銘柄数 | 1,887本 |

| 取扱外国株 | 米国株(4,236銘柄) |

| 取引ツール | マーケットラボ 松井FP 銘柄スカウター 株価ボード チャートフォリオ クイック情報 など |

| クレジットカード/還元率/対応ポイント | MATSUI SECURITIES CARD/松井証券ポイント/0.5% |

「歴史があってとても使いやすい証券会社だと思います。安心感があり、信用が置けます」

引用:価格.com – 松井証券 レビュー評価・評判 (2ページ目)

上記の口コミの通り、松井証券は1918年に創業、時価総額が証券・先物業種のなかで48社中4位と安定した老舗の証券会社です。最大の特徴は、ユーザーが25歳以下の場合と1日の売買代金が50万円以下の取引に株式手数料がかからない点でしょう。手数料が無料になる範囲が広く、わかりやすいので投資初心者の人や少額での取引を検討している人に特におすすめな証券会社です。

\ネット証券では老舗の松井証券で口座開設をするなら/

松井証券の口コミ分析でわかった松井証券の9つのメリット

松井証券の口コミを分析してわかった9つのメリットを紹介します。

手数料が安い

引用:松井証券

「松井証券は手数料が安い」という口コミを紹介します。

「少額で株取引をする際にはとても便利なネット証券会社です。約定金額が50万円以下であれば株取引の売買手数料がかからない仕組みになっていますので、これがここを利用する最大のメリットだと思っています」

「松井証券を使っている最大の理由は手数料の安さです。使いやすさ、見やすさも申し分なく、このまま継続して利用していく予定です。また、わからないことをチャットで質問できるサービスがあり有難いです。少額の取引をする初心者の最初の口座におすすめです」

松井証券の口コミで目立つのが、手数料が無料になる点を挙げているものです。松井証券は、株式売買において25歳以下の人であれば手数料が無料、26歳以上であっても1日の売買代金が50万円以下の場合は同じく手数料が無料となります。

学生や若い社会人など、これから投資を始めたいと検討している人や少額での資産運用を始めたい人には特におすすめといえるでしょう。

通常の株式取引の手数料

| 1日の約定代金合計 | 取引手数料(税込み) | |

|---|---|---|

| 26歳以上 | 25歳以下 | |

| 50万円まで | 0円 | 0円 |

| 100万円まで | 1,100円(税込) | |

| 200万円まで | 2,200円(税込) | |

| それ以降 | 約定代金が100万円増えるごとに1,100円(税込)加算 | |

| 1億円超 | 11万円(税込)(上限) | |

1日の約定代金とは、株の売買代金のことです。例えば2024年7月29日終値時点の「松井証券<8628> 」の株価は847円です。株は、基本的に100株を1単元として購入する仕組みであるため、最低購入資金は「847円×100株=8万4,700円」となります。松井証券では、売買代金50万円までは手数料が無料ですから、1日に同銘柄を500株「42万3,500円」までは手数料なしで購入できるというわけです。

FXの手数料

| 取引手数料 | 0円 |

|---|---|

| 自動売買利用料 | |

| 口座開設手数料 | |

| ロスカット手数料 | |

| 口座維持手数料 | |

| 出金手数料 |

松井証券では、FXの取引手数料も無料です。またFXの取引では、売りと買いの為替差額をスプレッドと呼び、こちらも取引にかかるコストとなるため、松井証券のスプレッドも確認しておきましょう。

| 通貨ペア | 成行注文でのスプレッド/数量上限 |

|---|---|

| 米ドル/円 | 0.2/1,000 |

| ユーロ/円 | 0.4/10,000 |

| 豪ドル/円 | 0.4/10,000 |

| ユーロ/米ドル | 0.3/10,000 |

松井証券のFXに関しては、1通貨から取引でき最低100円から気軽に始められる点をメリットに挙げている口コミもありました。

「まず1通貨からという少額での取引が可能という点が大きなメリットだと感じました。100円からという気軽なFX体験が可能なので、FXに対して不安があるという方もかなりリスクを抑えてFXを実際に体験できるという事(デモ口座ではなく)が他社には無いメリットです。また、LINE通知機能という面白いポイントもあります。日本人のLINEユーザーは非常に多いと思うので、LINEで指標などのリアルタイム情報が通知されるのは便利だと思います。」

信用取引の手数料

| 信用取引手数料(税込み) | 50万円まで:0円 100万円まで:1,100円(税込) 200万円まで:2,200円(税込) 以降100万円増えるごとに1,100円(税込)加算 ※25歳以下の場合手数料無料 |

|---|---|

| 買方金利(無期限信用取引) | 4.1% |

| 長期貸株料 | 2.0% |

| 短期貸株料 | 0.0% |

松井証券の信用取引に関する口コミでは、以下のようなものが見られました。

「50万円までの取引(一日当たり)の手数料が無料ですので、初心者の方には始めやすいと思います。また、一日信用取引も手数料無料なのでデイトレードをされる方には向いていると思います。取引を行う際のスマホでの操作もしやすいです」

松井証券は、返済期日が当日となるデイトレード専用の信用取引「一日信用取引」を提供しています。これは、手数料が約定代金に関わらず0円、金利・貸株料も年利0%で利用できるため信用取引のデイトレードをメインにしたい人には大きなメリットといえるでしょう。

\25歳以下の人、50万円以下の取引がメインなら松井証券がおすすめ/

取引可能時間が長い

松井証券は、PTS取引を採用しており、取引時間が長くなっています。

「なんといってもお勧めは小刻みに発注したい時、一回一回パスワードを入力しなくても済むことです。結構長いパスワードを入力している間に値段が動く事もよくある事なので、パスワードのメモリー機能はお勧めです。また、夜間取引(PTS)もできるので、大きな値動きにも対応でき、チャンスを逃すことも減りました」

松井証券は、PTS取引を導入しているため、取引時間が長い点もメリットです。PTS取引とは、東京証券取引所などの証券取引所を経由せずに私設の取引システムで株式取引ができるサービスのことです。朝や夜間でも突然のニュースや相場変動に対応できるようになります。

松井証券は、ネット証券のなかでもPTS取引時間が長い点が特徴です。他の大手ネット証券と比較してみたので参考にしてください。

| 証券会社名 | 松井証券 | SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|---|---|

| デイタイム・セッション | 8:20~15:30 | 8:20~16:00 | 8:20~16:00 |

| ナイトタイム・セッション | 17:00~26:00 | 16:30~23:59 | 17:00~23:59 |

松井証券は、特に夜間の時間帯が長くなっているため、日中忙しく夜間に取引をしたい人に向いているといえるでしょう。

IPOの事前入金が不要

松井証券はIPOの事前入金が不要なので、少額で投資を始めたい人にもおすすめです。

松井証券は大手の会社であるので安心して投資をする事が出来ます。また、IPOを行う上一番ありがたいのが抽選資金が必要ないという事です。抽選資金を入れずに抽選を受けられるので基本的にすべてのIPOにチャレンジする事が出来ます。更に当選した後にキャンセルしてもデメリットが発生しないのもありがたいです。その分競争相手は多くなるかと思いますが、抽選資金が必要ないのでとりあえずだけでも応募する事が出来ますので、今後も続けていきたい証券会社さんです

松井証券は、IPOの応募(ブックビルディング)の際に事前入金が不要です。IPOとは、新規上場株式のことです。新規上場する株式の数には上限があり、投資家は事前にIPOへ応募しなければなりません。その後、抽選に当選した投資家だけが新規公開株を買付する権利を得られます。

人気の銘柄になると、応募する投資家が多いため抽選に当たりにくい傾向です。また応募している間は、証券口座に資金を置いておく必要がある証券会社もあるため、資金効率が悪くなりやすくなります。しかし松井証券は、IPOでの事前入金が不要のため、口座に残高がなくても抽選に参加が可能です。IPOに挑戦したい人や資金効率をよくしたい人には、メリットが大きいといえます。

\IPO投資に興味がある人、資金効率をよくしたい人は松井証券へ/

取引のツールが充実している

松井証券は、取引ツールが充実しており、初心者の人でも銘柄選びが簡単に行えます。

「ほかの証券会社と比べると手数料が高いと感じるかもしれないがツールの使い方が直感的に分かって使いやすい。また情報検索ツールも充実しており、とくにチャートフォリオはチャートの形状を元に25種類に全銘柄が分類されており、銘柄選びが捗る」

「8株価ボードが見やすく便利です。色のコントラストがはっきりしていて、老眼でも見やすい!これは大きなポイントです。また、チャートから発注できるので、金額の入力ミスがなくなりました。サポートセンターの受け答えも親切で、礼儀正しくていいです」

口コミには、取引ツールが充実している点や使いやすさを挙げているものも見られました。松井証券の「チャートフォリオ」では、チャートの形から銘柄を検索することはもちろん、業種からもチャートを比較して銘柄分析ができ、同業種での銘柄比較に便利です。

登録した銘柄をクリックすると、チャートや板情報などの詳細がポップアップで表示されます。色分けもされているため見やすいことも特徴です。

特に取引画面の見やすさは、個人で感じ方が異なるでしょう。各証券会社でデザインが異なるので、自分が取引しやすい、見やすいと感じた証券会社を選ぶことをおすすめします。

ロボアドバイザーが無料で利用できる

松井証券は、ロボアドバイザーが無料で利用できるので、AIによる資産運用に興味がある人には最適です。

「実績のある投資家の手法で論理的な状況把握ができて、大幅なリスクが少ない。最初は小額で開始し、結果を判断して徐々に投資金額を上げたい」

「投資信託の選択肢が非常に豊富であり、各種指標に基づいたランキングや評価情報も充実しています。また、運用実績やポートフォリオなどの情報も詳しく掲載されており、投資の判断材料として非常に役立っています」

松井証券では、ロボアドバイザー「投信工房」が無料で利用できる点をメリットとして挙げている人もいました。投信工房とは、簡単な8つの質問に答えるだけで自分のリスク許容度に合った投資信託のポートフォリオをAIが提案してくれるサービスです。利用は無料なので、かかるコストは保有している投資信託の信託報酬のみとなっています。

提案された投資信託は、自身で入れ替え可能で運用成績や信託報酬はいつでも確認できるため、使い勝手のいいサービスです。

最低積立金額は100円からと少額なので、まずは少額で始めてみて慣れてきたら増額していくと良いでしょう。また運用開始後は、自動リバランス機能を設定しておくことで、資産配分が崩れたときにAIが自動的にリバランスをしてくれるので投資初心者の人にもおすすめです。

\投資信託での運用をメインに検討しているなら松井証券の投信工房/

サポート体制が整っている

松井証券は、コールセンターや有人チャットなど、サポート体制が手厚いのでネット証券の利用に不安がある人にも安心です。

「証券口座は何社か作りましたが、手数料、カスタマーの繋がりやすさ、そしてトラブル時の対応を含め、信用取引のデイトレメインなら、昔も今も実質松井証券さんの1択と思います」

「まずは手数料が安い事、解らない事が有れば、チャットで直ぐに教えてくれます」

松井証券は、サポート体制が整っているため、非対面形式のネット証券での取引が心配な人にもメリットの大きい証券会社です。コールセンターのほかに、有人のチャットや、遠隔でのパソコン操作を案内するリモートサポートと、サービス内容が充実している点も魅力といえるでしょう。

サポートの特徴としては「株の取引相談窓口」が挙げられます。株の取引相談窓口では、日本株だけでなく米国株についても専門家へ相談可能です。銘柄の探し方や売買の材料探し、取引タイミングといった取引に関する相談ができるので、投資初心者で専門家へ相談しながら資産運用をしたい方には特にメリットが大きいのです。

\専門家に相談しながら資産運用を始めたい人は松井証券がおすすめ/

ポイント還元サービスあり

2023年11月より、松井証券は最大1%貯まる投信残高ポイントサービスを開始しています。

「投資信託の毎月現金還元サービスがあったことから申込みました。現在の証券会社と比べると、長期投資では結構差が付きます」

口コミにあるような現金還元サービスは終了していますが、ポイント還元は2023年11月現在も継続しています。eMAXIS Slimシリーズなどのインデックス型を含めた全銘柄を対象として、投信残高に対して年間最大1%ものポイントが還元されます。

新NISA、現行NISA、特定口座、一般口座すべての口座が対象なので、松井証券で投資信託を保有している人は全員対象です。他社で買付した投資信託もポイント還元の対象なので、移管することでポイント還元サービスの恩恵が受けられる点も魅力です。

還元されるのは松井証券ポイントで、貯まったポイントはPayPayポイントやAmazonギフトカードなどと交換可能です。

FXの自動売買が利用できる

松井証券ではFXの自動売買が利用できます。

「なんか評判が良さそうな松井証券のFX口座作っておこうかな。自動売買がよさそう。メキシコペソ円スプレッド0.3なのか…いいな…」

100円から自動売買が利用可能です。各種手数料は0円で、24時間、感情に左右されることなく決まったルールに則ってAIが自動で売買を繰り返してくれます。通貨ペアは、20種類から選べ、レートは自身で設定可能です。為替スプレッドは、松井証券の通常のスプレッドが適用され利用料は無料となっています。

FXの自動売買ツールは、自身で設定することが必要ですが、松井証券では人気ブロガーやアナリストによる「自動売買の戦略」を配信しています。おすすめの通貨ペアや値幅の設定方法などが詳しく解説されているので、FX初心者の人でも知識をつけながら自動売買が利用できるはずです。

仕事や家事で日中は相場を見られない人や、初心者でFXに興味がある人は松井証券のFX自動売買ツールを活用してみてください。

一日信用取引のメリットが大きい

松井証券の一日信用取引は、デイトレード専用の信用取引です。

「手数料の安さは一番で定番の証券会社かと思う。また、信用取引に特化したページもあり、権利確定日などからどの銘柄を選ぶこともできる。信用取引初心者には特にオススメしたい」

「1日10万円以下であれば手数料無料の点が素晴らしい。現物の口座では、10万円以下の銘柄を中心に長期投資するような銘柄でトレードをしています。一方で、信用取引では一日信用取引を使用してトレードしています。現在トレードをしているやり方が寄り引けトレードですので、手数料無料でトレードできることが素晴らしい。さらに、他の証券会社では空売りトレードできない銘柄も一部ここでは空売り可能(手数料はかかるが)なのも重宝しています」

一日信用取引では、約定代金に関わらず手数料が0円となっており、金利・貸株料も年利0%となっています。また新興市場で人気の銘柄であっても松井証券の「プレミアム空売り」であれば空売りすることが可能です。信用取引に興味があり、特にデイトレードをしようと検討している人にはメリットが大きいといえるでしょう。

松井証券の口コミを見る前に初心者が見るべきポイント

松井証券に限らず、口コミを見るときに初心者が見るべき主なポイントは以下の3つです。

- どの立場の人が書いたものか確認

- 具体的な内容かどうか精査する

- なるべく多くの口コミを見る

まずは「どの立場の人が書いたものか」を確認しましょう。例えば、つみたてNISAを始めようとしている人が「信用取引で注文が出せなかったので最悪な会社である」という口コミを見てもまったく参考になりません。自身の検討している取引内容に関係ある口コミを参照してください。

次に「具体的な内容か精査する」ということも大切です。口コミは、匿名性が高く信ぴょう性の低いものも散見されます。「ツールが使いにくい」よりも「〇〇というツールが××で使いにくかった」というように具体的な内容を書き込んでいる口コミを重視するようにしましょう。

最後に押さえておきたいのが「なるべく多くの口コミを見ること」です。口コミは、あくまでも個人の感想となるため、1つの口コミにとらわれすぎないようにしましょう。まんべんなく、さまざまなプラットフォームの口コミを見るようにしてください。

松井証券の悪い口コミからみえるデメリットと対応策

松井証券の悪い口コミを分析し、デメリットと対応策を解説します。

画面がわかりにくい

操作画面がわかりにくいという口コミが見られました。

「他の証券会社は使ったことが無く比較できませんが、スマホアプリの画面とPC画面が違いすぎて戸惑います。可能であればある程度統一したインターフェースであった方が使い易いかなと思います」

「ダメな所 投信と株で別のアプリに分かれてしまっている所」

画面については、各証券会社でデザインが異なるため自分が使いやすいと感じたものを選ぶと良いでしょう。

対策:自分にとって使いやすい証券会社を選ぶ

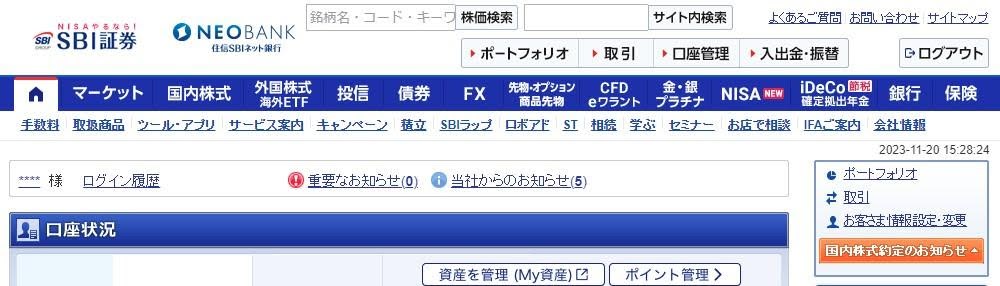

各証券会社の画面デザインを使いやすいと感じるか、使いにくいと感じるかは個人の問題なので難しい問題です。例えばSBI証券の画面を見てみましょう。

引用:SBI証券

ページの上部に国内株式や外国株式、投資信託といった商品が並んでおり、すべての金融商品ページにトップ画面からアクセス可能です。

一覧になっているので、いろいろな金融商品を取引している人には便利といえます。一方で「投資信託しか保有していない」「取引は国内株式だけ」という人には、画面がうるさく感じてしまう可能性もあります。松井証券の画面では、ログイン前に株や投資信託など取引する商品ごとにページが異なります。

都度ログインするのが面倒という人もいるかもしれませんが、1つの商品につき1つのページなのでログイン後の画面はスッキリとしていて見やすいともいえます。

どちらのほうがお得であるとか、メリットが大きいとは一概にはいえません。どのような画面であれば使いやすいか、事前に確認して自身に合ったデザインの証券会社を選びましょう。

投資信託の取り扱いが少ない

「松井証券は投信が少ないんで、人気がないんですかね。僕も投信とNISAは楽天使ってます」

松井証券の投資信託の取扱本数は、大手のネット証券各社と比較すると確かに少なくなっています。

ネット証券各社の投資信託取扱本数

| 松井証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |

|---|---|---|---|

| 1,887本 | 2,570本 | 2,567本 | 1,772本 |

対策:メジャーな銘柄に絞る

松井証券の投資信託取扱本数は、SBI証券や楽天証券と比べるとやや少ない結果になっています。とはいえメジャーな投資信託は扱っているので、ニッチな投資信託を購入したい人でなければ問題はないはずです。

最も多くの投資信託を取り扱うSBI証券の人気投信ランキングの銘柄を、松井証券でも扱っているか検証してみたので参考にしてください。

| 順位 | 2023年10月SBI証券月間販売額人気投資信託 | 松井証券での取り扱い |

|---|---|---|

| 1 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 〇 |

| 2 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 〇 |

| 3 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 〇 |

| 4 | SBI 日本株4.3ブル | 〇 |

| 5 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 〇 |

| 6 | インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし) | 〇 |

| 7 | 楽天日本株4.3倍ブル | 〇 |

| 8 | SBI・i・シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | ☓ |

| 9 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 〇 |

| 10 | SBI 日本株3.8ベアⅡ | 〇 |

他の証券会社で扱っており、広く販売されている投資信託はほぼそろっていることがわかります。唯一「SBI・i・シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」は、松井証券では扱っていませんでしたが、同じくインドの株式市場へ投資を行うインデックスファンドは「iFreeNEXT

インド株インデックス」の取り扱いがあります。

投資信託の取扱本数が少ないとはいえ、メジャーな銘柄は網羅されているので安心していいといえるでしょう。

50万円以上の取引は手数料が割高

「10万円以上の手数料は割高だと思うので、別の証券会社の使い分けをすることも検討しています」

「約定金額50万円以下に抑えれば株取引の売買手数料が無料になりますが、松井証券は高額な金額で取引をすると株取引にかかる売買手数料が割高になってしまうところが残念な点です」

松井証券では、1日の売買金額が50万円以下の取引であれば手数料が無料ですが、それを超えてしまうと手数料が割高になる点をデメリットとして挙げている人が見られました。

対策:自身の投資資金を確認

自分の投資資金がいくらかを確認しておきましょう。50万円以下の少額取引がメインなのであれば、問題はありません。また50万円以下の取引であれば松井証券、それ以上の取引は別の証券会社というように使い分けてもいいでしょう。参考として、50万円以下で購入できる銘柄を紹介します。

【50万円以下で購入できて配当利回りが4%以上の銘柄】

| 銘柄名<証券コード> | 最低購入代金 | 配当利回り |

|---|---|---|

| 日本たばこ産業<2914> | 37万8,200円 | 4.97% |

| ソフトバンク<9434> | 17万6,650円 | 4.87% |

| 武田薬品工業<4502> | 42万300円 | 4.47% |

| 日本製鉄<5401> | 34万6,900円 | 4.32% |

| 小松製作所<6301> | 38万6,900円 | 3.72% |

【50万円以下で購入できて株主優待が受けられる銘柄】

| 銘柄名<証券コード> | 最低購入代金 | 株主優待 |

|---|---|---|

| タマホーム<1419> | 36万6,500円 | クオカード |

| 大和ハウス工業<1925> | 42万8,900円 | 優待券 |

| イオンモール<8905> <4502> |

17万2,100円 | ギフトカード等 |

| ウエルシアホールディングス<3141> | 25万7,050円 | 自社グループ買物券 |

| 良品計画<7453> | 22万3,200円 | 買い物割引カード |

投資したい資金が200万円であっても、1日の取引が50万円以下であれば手数料が無料になります。例えば50万円の銘柄を4日に分けて購入することで、手数料が無料になるとともに価格変動のリスクも抑えられるのでおすすめです。

口コミ分析でわかった松井証券がおすすめな人

口コミ分析からわかった松井証券がおすすめな人を解説します。松井証券がおすすめなのは、以下の4タイプの人です。

\4つのうちどれか1つでも当てはまるなら松井証券がおすすめ!/

少額での運用を検討している人

松井証券は、1日の売買金額が50万円以下の取引で手数料が無料になるため、少額での運用を検討している人や分散投資をしたい人におすすめの証券会社です。例えば運用資金が200万円あるとして、以下のように個別銘柄を組み合わせることで分散投資と手数料無料の取引ができます。

【50万円以内で購入できる個別銘柄による分散投資の一例】

| 銘柄<証券コード> | 最低購入資金 | 50万円以内で買える株数 | 必要購入資金 |

|---|---|---|---|

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306> | 12万6,550円 | 300株 | 37万9,650円 |

| トヨタ自動車<7203> | 28万300円 | 100株 | 28万300円 |

| NTT<9432> | 1万7,240円 | 2,900株 | 49万9,960円 |

| ANA<9202> | 30万9,900円 | 100株 | 30万9,900円 |

| 日本郵船<9101> | 39万5,700円 | 100株 | 39万5,700円 |

1つの銘柄に多額の資金をつぎ込むのは、リスクが高くなります。しかし50万円以下の銘柄に絞って選べば、少額で個別銘柄への分散投資ができるのでおすすめです。

ネット証券に不安を感じている人

松井証券は、サポート体制が整っており、コールセンターやAI・有人チャット、リモートサポートなどが充実しています。特に松井証券ならではの特徴といえるのが「株の取引相談窓口」でしょう。日本株も米国株も問い合わせができ、予算内での銘柄の探し方や、売買のタイミングなどの相談が可能です。

もちろん株式相場のニュースなどを見てわからない点を質問するといった問い合わせにも対応しています。他にも遠隔からパソコン操作のサポートをするリモートサポートや、24時間いつでも対応可能なAIチャットも導入されています。通常ネット証券では、窓口がないため、投資に関する判断はすべて自分で行わなければなりません。

しかし松井証券であれば、投資に関する相談もサポートしてもらえるので、専門家に相談しながらネット証券で資産運用を始めたい人に最適です。

FXの自動売買を利用したい人

松井証券では、FXの自動売買を取り入れています。あらかじめ「注文する値幅」や「注文をしかける範囲」を設定しておくことで、設定したルール通りの注文をAIが繰り返してくれます。24時間自動で取引されるので、忙しくて相場を見ていられない人にもおすすめです。

自動売買での設定についても、松井証券ではサポート情報を配信しています。人気ブロガーやアナリストの戦略や人気の通貨ペア、値幅の考え方などを解説しているので、FX初心者の人でも知識をつけながら取引できるでしょう。

松井証券では、100円からFXが始められるので、FXに興味がある人や自動売買を利用したい人はぜひ口座開設を検討してみてください。

投資信託での運用を検討している人

松井証券では「投信工房」というロボアドバイザーを無料で利用できます。8つの簡単な質問に答えるだけで、自分に合った投資信託の組み合わせをAIが提案してくれる仕組みです。資産クラスや比率のほかに、かかる信託報酬やリターンとリスクが記載されています。提案された投資信託の内容は自分で入れ替えることもできるので、日本債券の投資信託を外す、といったアレンジも可能です。

松井証券では、投信工房のほかにも「投信見直しロボ」というサービスを導入しています。これは、保有中の投資信託のスコアを判定し、入れ替えの検討をすべきか否かを提案するサービスです。資産運用を始めたい人のなかでも、投資信託での運用をメインに検討している人は松井証券がおすすめです。

口コミ評価の高い松井証券のツールを紹介

松井証券では、取引ツールが豊富です。ここでは、特に口コミでも評価の高いツールを紹介します。

ネットストック・ハイスピード

ネットストック・ハイスピードは、松井証券のパソコン用トレーディングツールです。投資初心者でもわかりやすいように、株価ボードやチャート、注文発注と照会が1つの画面で確認できます。また株式出来高や売買代金、上昇率・下落率といったランキング情報がリアルタイムで閲覧できるため、注目すべき銘柄を確認しやすいのも特徴です。

デイトレードをメインに取引する人向けに、デイトレ適性ランキング、寄付前の気配ランキングなども配信されているので、他の投資家が注目している銘柄に素早くアクセスできます。

日本株アプリ

日本株アプリは、スマートフォン向けのトレーディングアプリです。銘柄検索では、株主優待やテーマ株、アクセス急上昇など豊富な切り口で銘柄検索ができるため、投資初心者でも簡単に銘柄を選定できるはずです。

魅力的な銘柄を見つけたあとも、銘柄に関する情報収集がしやすいことも魅力といえます。会社四季報が閲覧でき、ファンダメンタル分析など自分の好みでチャート表示が変えられるため、テクニカル分析にも困りません。

松井FP

通常ファイナンシャルプランナーが対面で行うライフプランのシミュレーションが、ウェブ上で完結できるようにしたツールです。松井FPでは「85歳時点の生涯収支」のシミュレーションができ、将来の不足資金や余剰資金、月々の貯蓄方法などがわかります。老後資金に不安を感じている人は、ぜひ活用してください。

ほかにも月々の支出を入力することで家計診断もしてもらえます。統計値と比較して支出の多い項目を判定してくれるので、将来だけでなく現在の収支もチェック可能です。

投信工房

投信工房は、個人に合ったポートフォリオを提案し、設定により自動でリバランスもしてくれるロボアドバイザーです。8つの質問に答えると、リスク許容度に合わせたポートフォリオを提案してくれます。

提案された投資信託は、一括購入でき定期入金の設定をしておけば自動で積み立てされる仕組みです。運用シミュレーションのほかに、リスクや信託報酬などもしっかりと表示されるため、投資初心者でも納得して運用を開始できるはずです。投資信託での運用をメインにしたい人はぜひ活用してください。

松井証券の口コミでよくある質問

松井証券の口コミでよくある質問をまとめました。口座開設を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

松井証券の最低投資金額は?

松井証券の最低投資金額は、購入する金融商品によって異なります。株は1株から、投資信託とFXは100円から投資が可能です。積み立ては、少額でも長期的に継続することで、将来の大きな資産を形成することが目的です。

1日100円であっても、月の営業日が20日あれば「100円×20日間=2,000円」を積み立てられます。投資初心者で多額の資金を投資にまわすことに不安を感じている場合は、こうした制度を利用して少額から運用を始めましょう。

松井証券のメリット・デメリットは?

松井証券のメリットとデメリットを一覧表にまとめました。

| 松井証券のメリット |

1日の約定代金が50万円以下なら手数料が無料 株の取引相談窓口といったサポートが手厚い 投資信託の保有残高に応じたポイント還元がある PTS取引に対応しており、取引時間が長い ロボアドバイザーを無料で利用できる IPO投資に興味があるが運用資金が少ない人 |

|---|---|

| 松井証券のデメリット | アプリやツールが動作環境によっては動きが悪い 50万円以上の取引では手数料が高くなる |

松井証券の場合、25歳以下の人は手数料が無料です。26歳以上でも1日の約定代金が50万円以下の場合は手数料が無料になります。そのため少額での資産運用を検討している人におすすめです。サポート体制が手厚いので、非対面のネット証券で取引することに抵抗感のある人にも良いでしょう。アプリやツールは、個人の使用環境や感覚によって、使いやすさが見やすさが異なるので注意してください。

松井証券が向いているのはどんな人?

松井証券が向いている人は、以下のような人が挙げられます。

- 25歳以下の人

- 50万円以下の取引がメインの人

- ロボアドバイザーを利用したい人

- 投資信託をメインに運用したい人

25歳以下の人は、現物も信用も取引にかかる手数料が無料です。また26歳以上の人も1日の売買代金が50万円以下であれば手数料が無料になるため、少額での運用や小型株をメインに取引したい人は松井証券に向いています。

また投信工房で個人のリスク許容度に合わせたポートフォリオを提案してくれたり、自動でリバランスしてくれたりするので、投資信託をメインに運用したい人にも最適な証券会社といえるでしょう。

松井証券でiDeCoはできる?

松井証券は、iDeCoにも対応しています。iDeCoは、積み立てた年間の掛け金を全額所得控除の対象にできるため、節税対策として効果的です。日本は、累進課税制度を採用しているため、所得が増えれば増えるほど税金の額が高くなってしまいます。iDeCoで所得控除をすることで、課税対象となる所得を低くする効果が期待できます。

ただし原則60歳までは資産を引き出せない点に注意しましょう。つみたてNISAとiDeCoで迷っている場合、まずは節税対策ができるiDeCoから始めることをおすすめします。

\少額での運用がメインの人、投資信託での運用がメインなら松井証券へ/